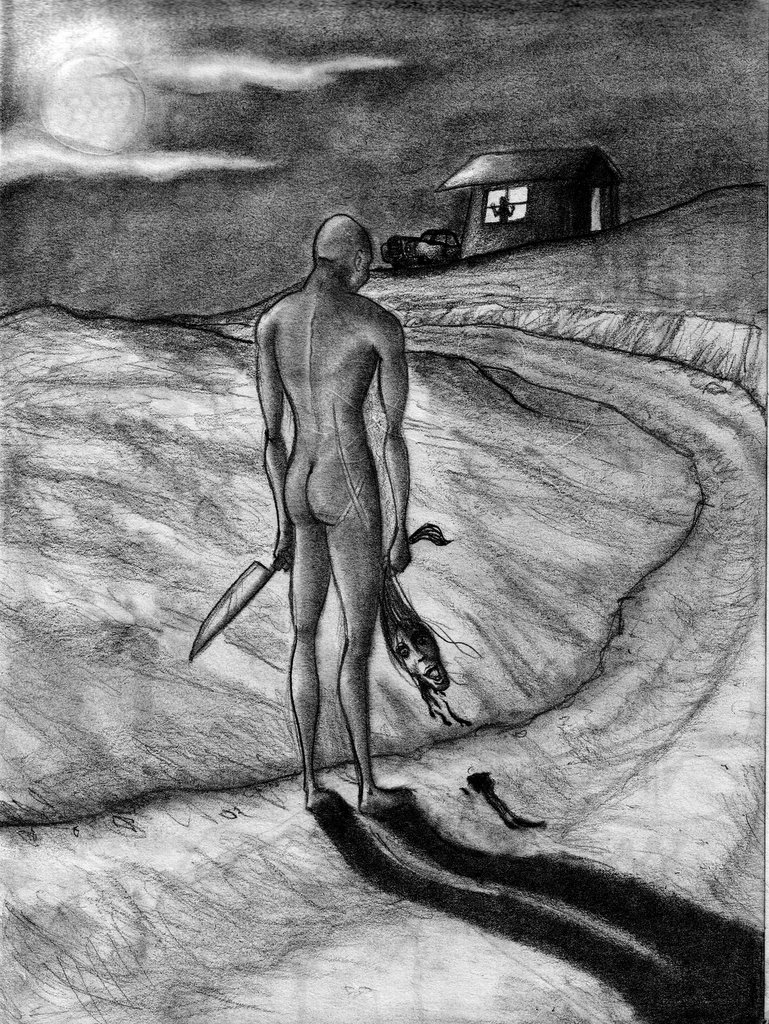

CUENTOS Y RELATOS (III): «EL OTRO»

CUENTOS Y RELATOS (III): «EL OTRO»

Su Señoría, perdóneme el atrevimiento. Le escribo desde el Centro Penitenciario de «La Moraleja», sito en el término municipal de Dueñas (Palencia). Según mi abogado será Su Señoría quien presida el Tribunal que ha de juzgarme próximamente por los delitos de retención ilegal, maltrato físico y mental e intento frustrado de violación.

Ante todo quisiera significarle que este escrito —aunque le pueda parecer chocante porque imagino que habrá recibido muchos a lo largo de su dilatada experiencia— no tiene como propósito persuadirle de mi inocencia. De entrada, quiero declarar que soy culpable y bien culpable; por ello le pido, sin ambages, que haga recaer sobre mí las penas más severas que contempla el Código Penal. Y no sólo por esos delitos que se me imputan sino por otros muchos que me he visto impelido a cometer y que relataré, en su momento, si es preciso con todo lujo de detalles, ante ese ilustre Tribunal. Sé que el primordial cometido de la Justicia es desentrañar la verdad y por eso deseo contribuir con mi testimonio a que ésta se vea por completo esclarecida. Que ella, con su resplandor, nos ilumine, S. S. —para abreviar.

Pues bien, la verdad de todo este turbio asunto, en el que por desdicha me he visto envuelto, es que he pasado una espantosa temporada durante la cual no he sido sino un pelele y no he pintado nada de nada dentro de mi personalidad, cuánto lo lamento. He estado anulado por completo y sometido a la esclavitud porque quien mandaba, ¡pobre de mí!, no era yo, Esteban Fraile, sino Ángel Mogroso. Sí, Su Señoría, se lo juro por lo más sagrado, durante más de año y medio.

Se lo cuento. Todo comenzó como un juego inocente, una tontería, permítame que se lo explique con más detalle. Resulta que yo era un escritor de los del montón que había alcanzado alguna popularidad, en la pequeña ciudad donde residía, por mis artículos periodísticos y, también, por haber obtenido algunos premios en certámenes literarios de poca monta. Pero un día, de chiripa, conseguí nada menos que el primer premio de un concurso importante. Al ser éste publicado, tuve que dedicarme a viajar. Ya se lo imaginará, Su Señoría: la editorial te lleva de acá para allá para que firmes dedicatorias, hables del libro en los diversos medios de comunicación y, de este modo, lo des mejor a conocer al gran público. Así es que decidí pedir una excedencia voluntaria temporal en mi trabajo de bombero con el que me ganaba la vida.

Algo debió sucederme, aunque aún hoy día me sigo devanando los sesos preguntándome qué, durante todo ese trajín de viajes, reuniones, firmas, comidas, declaraciones a los “medios”, etcétera. Lo cierto es que fue una época de un estrés muy intenso pues tuve que relacionarme con gente variopinta y estar en escenarios diversos. En fin, el caso es que cuando todo aquello terminó, cuando comencé a hacer mi vida de siempre y volví a mi trabajo habitual, toda la profusa imaginación que tenía, todo mi depurado estilo literario, se me fueron al garete. Sufrí lo que se conoce en el argot como un «bloqueo literario». No es que dejase las páginas en blanco sino que todo lo que redactaba carecía de aquella garra, de aquella lucidez en la visión de los temas, de aquel engranaje interno, tan sutil, conjugando el fondo con la forma, que tenía todo lo que con anterioridad había escrito. Y no era algo subjetivo, no, sino que comenzaron a llegarme rumores de que se estaba comentando a mis espaldas, en el mundillo literario local, que estaba acabado, que con la obtención de ese premio había tocado techo y que iba de capa caída. Incluso un conocido, crítico literario, no se anduvo por las ramas y, dándome unas suaves palmaditas en el hombro, me lo planteó de forma explícita. "¡Ay, Esteban...! ¡Cuántas vueltas da la vida, quién te ha visto y quién te ve!" —me dijo poniendo cara de circunstancias.

Espero que pueda hacerse una idea de la tragedia tan inmensa que todo aquello supuso para mí si le cuento que el escribir era lo más importante de mi vida; lo ha sido desde que tengo uso de razón. Todo lo demás, el trabajo, las diversiones, los amigos, la familia, en realidad siempre fueron secundarios. Así es que estaba desesperado, desolado, no sabiendo cómo salir del callejón sin salida en el que, de pronto y muy a pesar mío, me hallaba. Una maldita noche, estando delante del ordenador redactando banalidades sin sentido, tuve un fogonazo, una especie de iluminación. Se me ocurrió la idea de que si en vez de escribir con mi nombre lo hacía con el de un pseudónimo quizás ese bloqueo, tan pertinaz, cesaría. Sí, sí, es fabuloso... —pensé para mis adentros—, cederé el puesto de escritor a otro; si resulta que andan diciendo por ahí que Esteban Fraile es un inepto y que está acabado pues que sea otro quien escriba. Muy ufano, soltando una carcajada por mi ocurrencia, me serví una copa de güisqui con hielo y me dispuse a relajarme tumbándome en el sofá. Entonces comencé a buscar un nombre… No necesité mucho tiempo para encontrarlo porque Ángel Mogroso se me impuso, de manera obsesiva, desde el primer momento. Sí; S. S., Ángel Mogroso.

Lo que sucedió después fue espectacular. Me levanté como empujado por un resorte del sofá y me puse ante el ordenador; entonces las palabras y las ideas comenzaron a fluir a borbotones en mi cabeza. Aquello era un manantial inagotable, no dormí nada, me pasé toda la noche escribiendo de manera frenética, como poseído por una extraña fuerza. Escribí veinte folios sin ninguna duda ortográfica ni sintáctica. Éste —me dije— será el primer capítulo de una novela magnífica, tan magistral que pasará a los anales literarios; todos los que ahora me critican y tratan de hacer leña del árbol caído terminarán muriéndose de envidia.

Dicha novela versaba acerca del azaroso reencuentro, en un parque metropolitano, entre un recién jubilado y un amor de su juventud. Por casualidades de la vida ambos estaban allí al cuidado de sus nietos. Empezaron a platicar hasta que se reconocieron a pesar de los muchos años que habían transcurrido. Atando cabos, la relación entre ellos se había roto debido a un malentendido con el que una íntima amiga de ella, una manipuladora nata, se dedicó a meter más y más cizaña. Los dos confesaron sentirse bastante deprimidos y a disgusto con sus vidas, sobre todo porque sus respectivos cónyuges e hijos no les hacían caso, no les comprendían y, además, se comportaban con ellos de una manera asaz egoísta. Así es que quedaron en el mismo parque para otro día y después para otro. Poco a poco, mientras sus nietos retozaban, se fueron contando sus vidas, sus cuitas, sus confidencias de alcoba, en tanto les iban dando de comer a las palomas, a los gorriones, a los pavos reales y a una traviesa ardilla que les cogió un especial cariño. Más adelante, cuando aquel pretérito amor comenzó a retoñar entre recuerdos compartidos, recuperaron la ilusión perdida y decidieron abandonar la melancolía. Entonces comenzaron a verse en riguroso secreto todas las tardes de los jueves, excepto los festivos, en una linda habitación de un hotelito de las afueras, llamado «El Refugio». El tema, muy enternecedor. Y que da para mucho. La bauticé (bueno, en verdad no fui yo sino él) con el título provisional de «El renacer del deseo». Esa noche, créame S. S., como escritor, fui una especie de autómata. Ángel Mogroso había tomado el mando con firmeza. Y de un modo magnífico, prometedor, muy gratificante, para qué negarlo.

Los días que siguieron fueron parecidos aunque no tan intensos. Los capítulos de la novela se iban escribiendo solos ante mis ojos atónitos. Me parecía algo milagroso porque yo nunca había escrito en toda mi vida más de un folio y medio diario, y eso cuando estaba en extremo inspirado. Al fin —me regocijaba— había logrado tener conmigo una musa de esas que, según cuentan algunos, te van relatando al oído lo que debes escribir. Te lo traen en bandeja, no tienes tú que ir a buscarlo, te lo ponen a huevo. Tu cometido es sólo transcribir. Así de sencillo.

Pero si bien no cabía en mí de gozo por este hallazgo inesperado, lo cierto es que comencé a notarme muy raro. Es difícil de explicar. Me empecé a sentir, completamente perplejo, acosado a todas horas, día y noche, por una especie de ideas fijas y de impulsos extraños que yo nunca, hasta entonces, había pensado o sentido. Todos ellos horripilantes, abominables, irracionales, que iban radicalmente en contra de mis más arraigadas barreras morales y de mis principios éticos y que trataban, de modo invariable, de inducirme a cometer fechorías. Así sucedió, S. S.

Intuí entonces que Ángel Mogroso estaba detrás de todo aquello. Sí; me percaté de que, además de haber tomado el timón de mi escritura, intentaba conducirme por senderos anímicos desconocidos, para mí por completo despreciables. De modo que decidí cortar con él de inmediato. Se acabó —pensé.

Pero lo triste de todo este asunto es que no pude. No pude, créame. Porque Esteban Fraile estaba, en verdad, acabado; eso había que reconocerlo, por desgracia todos tenían razón. Así es que me encontré ante un dilema vital: sin Ángel Mogroso sólo me esperaba el fracaso, pero con él a mi lado arribaría, sin ninguna duda, a lo más alto de la fama. Me convertiría en un icono mediático admirado por miles de fans que aclamarían mi virtuosismo. La novela sería un éxito total, conquistaría el más renombrado premio literario del país y llegaría a ser un best seller de carácter internacional. Además escribiría una novela, o quizá dos, todos los años; en un par de décadas, aspiraría al Cervantes y a un sillón en la Real Academia; y lo del Nobel, quién sabe. En fin, para qué seguir, el cuento de la lechera. Así fue como por mi desmedida ambición, por mi atroz narcisismo, me eché como un memo en los brazos de un desalmado, de un verdadero psicópata.

De modo que, a la vez que seguía escribiendo la novela, comencé a dejarme llevar por aquellos malvados impulsos. El primer delito que cometí fue quemar un precioso bosquecillo de pinos. Sentí mucha vergüenza de mí mismo, mucha, S.S. —¡hacer eso yo, un verdadero bombero profesional!— Pero, aunque me aborrecí por un instante, ya no podía dar marcha atrás; Ángel Mogroso se había adueñado de mi personalidad y la dirigía con la misma soltura que a mis manos ante el ordenador.

A todo esto, la novela se alargaba y se alargaba. Yo deseaba finalizarla de una vez pero no encontraba cómo. Y resultaba que Ángel Mogroso, antes de ponerse a escribir, quería gozar de una manera aberrante. Casi siempre actuaba con nocturnidad y alevosía. Lo de los incendios se repitió, tanto de bosques como de coches aparcados en la calle. Otras veces los pinchaba las ruedas con un estilete, rayaba la pintura o hacía añicos los espejos retrovisores. También prendí fuego a varios contenedores de plásticos y de papeles y cartones. Asimismo, hubo un tiempo en el que me dediqué a ahorcar, en una higuera que crece al lado de la tapia del cementerio, perros abandonados después de ganarme su confianza a base de chuletas de ternera. Tuve que dejarlo debido a que los municipales, alertados por los vecinos, montaron un sistema de vigilancia nocturna. No obstante, aunque casi me pillan con las manos en la masa, aún logré colgar un sexto (para que fuese media docena) chucho que, por cierto, me pasó unas cuantas pulgas que estuvieron abrasándome a picotazos durante los días que siguieron.

Y, además, comencé a frecuentar la coca. Con ella cogía las fuerzas necesarias para poder llevar a cabo todo aquello que Ángel Mogroso me exigía. Barbaridades. Como cuando quemé a un indigente con gasolina. Salió en los medios informativos; menos mal que no murió, aunque le quedaron unas ostensibles cicatrices en el rostro. O como cuando empujé a una señora muy mayor, que iba con su bastón, por las escaleras mecánicas de unos grandes almacenes; pobre mujer, creo que se partió la cadera y casi la crisma. Muchos de estos desafueros, y algunos otros que me dejo en el tintero porque no me gustaría resultar pesado, los solía cometer lejos de mi lugar de residencia, donde nadie me conocía.

En el trabajo no daba la talla, eso era evidente, siempre hacía lo contrario de lo que se me ordenaba, procuraba estropear adrede las cosas en vez de arreglarlas. Hasta llegué a realizar un acto de sabotaje en un camión cisterna para que no funcionase la manguera; pasó por una negligencia. Además, me ponía agresivo con mis compañeros y por un quítame allá esas pajas llegaba a las manos; incluso blandí un hacha, en señal de amenaza, ante un superior. Así es que primero me expedientaron y luego, como persistía en mi fea conducta, me despidieron. Con mucha razón, todo hay que decirlo, pues me había convertido en un verdadero peligro para el Parque de Bomberos.

De la tertulia literaria, que se celebraba los miércoles por la tarde en el cafetín, también me expulsaron. Me pusieron ante una disyunción: o dejaba de acudir o ésta se disolvía. Fue lógico. Cegado por el engreimiento, siempre tenía que llevar yo la voz cantante y mantenía con los demás una actitud insolente, en extremo chulesca. Me mofaba de ellos diciéndoles que eran unos analfabetos funcionales y que de cuestiones literarias no tenían ni la más zorra idea. Me enzarzaba en discusiones interminables, en conversaciones de merluzos. Me encolerizaba a menudo, yo, que siempre mostré tener cachaza y buena educación; hasta llegué a tirar a un tertuliano un café casi hirviendo a la cara y a otro le apagué un cigarrillo en el dorso de su mano. Y con las féminas del grupo, a quienes tenía enfiladas, en muchas ocasiones mi comportamiento con ellas rozaba la impudicia. Como venganza, una noche, a altas horas de la madrugada, destrocé a pedradas los cristales del cafetín y lancé dentro un cóctel molotov. Por fortuna no explotó, qué culpa tendría el dueño, un chaval que había pedido un crédito para sacar aquello adelante.

Con mi novia y mis padres, las personas que más quería, algo parecido. Gozaba haciéndoles sufrir, humillándoles, viéndoles llorar. Les decía groserías, yo, que siempre fui tan respetuoso con ellos. Hasta confieso que llegué a ponerles la mano encima. Mi novia, aunque estoy seguro que me quería mucho, salió de la relación por piernas. Qué bien hizo, de la que se libró; mis padres, por desgracia, no tanto.

Así se fue pasando el tiempo hasta que un día me planté. Éste es el último capítulo —me dije con resolución—. Ya tengo escritos doscientos cincuenta folios, si no se termina ahora no se va a terminar nunca, un capítulo más y sanseacabó. Entonces, antes de escribir ese último capítulo, fue cuando el cerdo de Ángel Mogroso me exigió lo de la violación. Yo me resistí durante meses y meses, pero en todo ese tiempo permanecí encallado y no pude escribir sino algunas insignificancias que de ninguna manera incidían en la resolución de la trama literaria. Hasta que, agotado emocionalmente por aquella voraz carcoma del espíritu, me derrumbé y accedí con la condición de que, después, la novela llegaría a su fin.

Los detalles de todo este execrable asunto al que me refiero los leerá en los informes policiales. Lo de coger en mi coche a la autoestopista, amenazarla con un cuchillo jamonero, amordazarla, abofetearla y hacer el ademán de violarla; todo ello es muy cierto. Pero también le aseguro que fue en esos precisos momentos cuando comenzó mi rebelión porque se me revolvieron las entrañas y sentí náuseas de mí mismo. Tenga por seguro que, de haber seguido al pie de la letra las órdenes de Ángel Mogroso, además de haber consumado la violación, cosa que no hice, la hubiese degollado. Y nunca me habrían echado el guante, como sucedió con los anteriores delitos que le he confesado. Fue por eso por lo que decidí acudir, poco después, al cuartelillo de la Guardia Civil, para entregarme y contar mis desafueros. Fui yo mismo quien lo hizo. Sí, yo, Esteban Fraile, S.S. Ya no podía soportar a Ángel Mogroso ni un minuto más. Estoy orgulloso de mí porque tuve el arrojo de lograr, por fin, imponerme a ese degenerado.

Cuando ingresé en la prisión noté un gran alivio y tuve la impresión de quitarme un enorme peso de encima. Comencé a percibirme más fuerte, más seguro de mí mismo, como si Ángel Mogroso ya no existiera, como si se hubiera quedado allá afuera, en la calle. ¡Al fin había podido zafarme de su perniciosa influencia! Lo primero que hice fue pedir a mi madre, quien ha sufrido mucho por todo este escándalo, que me trajera aquellos dichosos doscientos cincuenta folios. Tras maldecirlos fui quemándolos con parsimonia, uno tras otro. Le aseguro que nunca he sentido un deleite mayor; fue un acto purificador, de liberación. Le confieso que hasta llegué a practicar el onanismo ante el espectáculo: las llamas redujeron, poco a poco, a cenizas todos los escritos de aquel grandísimo hijo de puta, con perdón por la expresión, Su Señoría. Lloré de la emoción. Qué feliz fui en esos momentos, qué sensación tan enorme de libertad interior tuve, qué transporte tan voluptuoso del alma experimenté; aún se me pone la carne de gallina al recordarlo.

Desde ese momento mi ser en el mundo cambió por completo. Todos los nobles sentimientos que tenía hasta que se introdujo en mí ese canalla regresaron y me impulsaron a hacer el bien a los demás. Así es que desde entonces ayudo a mis compañeros de presidio en todo lo que puedo. Por citar un ejemplo, además de trabajar en la lavandería, donde me dejo el pellejo y estoy muy bien considerado, enseño a los extranjeros a conocer nuestra hermosa lengua castellana. También me han concedido la dirección de un pequeño taller de lectura y escritura que, por cierto, se encuentra muy concurrido. Créame, S.S, en cada hombre, por miserable que sea, por muy extraviado que esté, hay siempre un escritor dormido; mi actual misión es despertarlo. Y cuando lo despierto, casi siempre tras ímprobos esfuerzos, procuro inculcarle que debe ser él mismo, que debe aceptarse tal cual es, con sus defectos y virtudes, que se debe huir como del mismo diablo de los cantos de sirena que te susurra al oído la vanidad. Les enseño que la infatuación y la egolatría sólo pueden llevarles a lo peor, y me pongo yo de ejemplo.

Por lo demás, estoy por completo integrado en esta nueva vida y me siento a gusto aquí pues, como ya le he señalado, me he vuelto a encontrar a mí mismo. Estoy lleno de proyectos, Su Señoría. Uno de los escasísimos amigos que me quedaron tras los infames hechos que le he relatado, que dirige un periódico quincenal de distribución gratuita, me ha ofrecido una discreta columna. Qué alegría tan grande. En ella trataría de dar a conocer a los lectores los pequeños detalles de la vida carcelaria, las anécdotas, cómo son las relaciones entre nosotros y con los funcionarios, etcétera. Y no sólo eso pues estoy pergeñando un relato autobiográfico que se titulará «El otro». Ya sé que me llevará tiempo porque iré a mi ritmo, el de Esteban Fraile, pero tiempo es lo que me va a sobrar; por eso le ruego que me condene con la pena más dura. Y, por favor, no caiga en la trampa que le tiene preparada mi abogado, es de oficio, porque me obligaron, pues me considero indefendible. Al parecer conoce a un psiquiatra que no tiene ningún inconveniente en certificar que todo lo mío ha sido debido al abuso continuado de cocaína. Me niego, S. S., porque esa no es la verdad; la coca, como todo lo demás, no ha sido la causa sino la consecuencia de haberme dejado seducir por el sinvergüenza de Ángel Mogroso. Y no hay más.

Le pido disculpas por el valioso tiempo que le he sustraído, S. S. El hecho de haberle escrito supone para mí un acto de desahogo que se acompaña de un fuerte sentimiento de esperanza en el porvenir. Si me lo permite, le pediré, con el corazón en la mano, que cumpla con mi mayor deseo: cuantos más años permanezca aquí encerrado, mucho mejor, no sólo para mí sino para todos. Se lo suplico porque sé, porque tengo la certeza de que, cuando salga, Ángel Mogroso me estará esperando ahí afuera con los brazos abiertos.

***Relato publicado en «ANÁLISIS. Revista de Psicoanálisis y Cultura de Castilla y León». Número 32. Diciembre de 2017.