CUENTOS Y RELATOS (V) «TRANSGENIA»

CUENTOS Y RELATOS (V) «TRANSGENIA»

Mi nombre es Onofre Rodríguez Antolín, tengo sesenta y nueve años cumplidos y desde que nací he residido siempre en este pueblo. Hace ya cinco años que vivo solo pues soy viudo sin hijos y carecí de hermanos. Algún buen amigo sí que tuve, cuando en este pueblo había gente. Los mayores, es ley de vida, fueron poco a poco falleciendo y los jóvenes partieron en busca de un mundo mejor hacia las ciudades. Hoy en día sólo quedamos aquí diez personas, todas ancianas. O, mejor dicho... ¡quedábamos!

Si alguien encuentra este escrito, cosa por la que rezo a Dios con toda mi alma, le ruego que lo entregue sin más tardanza a las más altas autoridades civiles y militares, incluyendo al presidente del Gobierno, al ministro de Defensa y al Rey. Aunque creo que ya lo saben y que harán todo lo que esté en sus manos para evitar que esta enorme calamidad que se ha desatado se extienda. Porque mucho me temo que lo que aquí está ocurriendo, todo lo que por desgracia he tenido que presenciar, debe estar pasando de igual forma en otros muchos lugares de España y del extranjero.

Llevo ya cinco interminables días encerrado a cal y canto en mi domicilio por las razones que luego expondré. Estoy incomunicado. Esos diabólicos seres cortaron el cable telefónico y yo no quise nunca disfrutar de un móvil porque mis vecinos, Dionisio y Jacinta, tuvieron muy mala experiencia con él: la mayoría del tiempo no tenían cobertura. Han derribado la antena de la televisión y destrozado los cables de la luz. Sólo me queda el transistor y éste no dice nada de lo que me imagino que está sucediendo en otros sitios. Y si en la radio no dicen ni mu es porque han debido declararlo secreto de Estado, para no alarmar a la ciudadanía. Si albergo este infortunado temor es porque creo, con firmeza, que esas semillas que me vendieron en la capital también se las han debido vender a otras muchas más personas.

Sinceramente, no me queda demasiado tiempo de vida, así es que voy a intentar resumir, todo lo más que pueda, lo que me ha venido sucediendo durante estos infaustos nueve últimos días.

Como venía haciendo todos los años, antes de comenzar la primavera, acudí a comprar diversas semillas a un comercio especializado de la capital, con el propósito de plantar la pequeña huerta que tengo cerca de casa. La grande, la de la vega, la abandoné cuando me jubilé de hortelano por el dichoso problema de la espalda. Ella fue la que me derrengó. Pero aunque me deslomase no le guardo rencor porque fue gracias a ella por lo que he vivido mejor. Ahora sólo me dedico a la pequeña, la que heredé de mi padre, que es la que me gusta. Allí, para no aburrirme y para entretener la soledad que me dejó mi querida Faustina cuando se fue de mi lado, planto tomates, pimientos, patatas, calabacines, pepinos, ajos y cebollas, lechugas... ¡Malditas lechugas!

Al instante, me atendió el dueño de la tienda —un tipo regordete ataviado con un ridículo peluquín y con un guardapolvos desteñido que le llegaba hasta los tobillos— en la que habitualmente compraba y con el que tenía alguna confianza. Por ello no me causó ninguna extrañeza que, con mucha amabilidad, me invitara a pasar a su despacho, que estaba situado en la trastienda. Lo que sí me asombró es que, de pronto y sin venir a cuento, extrajera de uno de los cajones de un lujoso bargueño, situado tras la mesa, una bolsita de colorines con inscripciones en inglés y me dijera con cierto aire de misterio:

—Señor Onofre, esto únicamente se lo ofrezco a la gente de confianza... A quienes sé que se fían ciegamente de mis semillas y de mis productos fitosanitarios. En fin... ¡a todos aquéllos que, año tras año, demuestran ser unos fieles clientes!

—Pero... ¿de qué se trata? —le contesté un tanto intrigado.

—¡Pues de lo último! ¡De lo más! ¡De lo mejor! ¡De lo inigualable! —comenzó a exclamar, aspaventoso, el tendero—. ¡Y todo esto es gracias a la Ciencia! ¡Sí señor! ¡Gracias a la ingeniería genética! ¡Gracias a Su Divina Majestad la Biotecnología...!

Dándose él mismo cuenta de que estaba emitiendo verdaderos alaridos, el tendero se llevó el dedo índice a sus gruesos labios y se ordenó guardar silencio. A continuación, se me acercó frunciendo el ceño y susurró junto a mi oído:

—¡Señor Onofre, esto es un secreto! Estas semillas de lechuga que le ofrezco no se distribuyen por los cauces habituales, para que no armen escándalo los ecologistas. Ya sabe usted... Esa gente histérica que anda metiendo miedo en el cuerpo con lo de la capa de ozono, con lo del cambio climático, con lo de las centrales nucleares, con lo de las incineradoras, con lo de los transgénicos... ¡A todos esos hijos de papá los quería ver yo aquí, arrimando el hombro todos los días, durante treinta y cinco años, detrás del mostrador por la mañana y por la tarde! ¡Niñatos de mierda! Meten el morro donde no los llaman... ¡Son unos gilipollas! Van de listos... ¡pero son unos tontos del culo! ¡Sí! ¡Unos mamones!

Como el tendero fuese, de modo progresivo, elevando de nuevo el tono de su aflautada voz y se pusiese a insultar a unas personas que yo pienso que cuando protestan tendrán alguna razón, me fui sintiendo francamente incómodo. Él se apercibió de mi molestia y, a continuación, se disculpó diciéndome:

—¡Señor Onofre, perdóneme usted que me ponga así! Pero es que cuando me pongo a hablar de estas cosas... ¡me enciendo y me hierve hasta la sangre! Bueno..., a lo que íbamos. El caso es que le ofrezco estas semillas de lechuga de una variedad nueva, nacida en unos laboratorios de los Estados Unidos que son punteros en la investigación genómica. ¡Son Lactuca sativa variedad longifolia genéticamente transformadas! Les han introducido no sé qué genes para que casi no necesiten ni agua ni fertilizantes, para que no sean atacadas por las plagas, para que crezcan más rápido y para que sean más vistosas... ¡y hasta más ricas pues dejan en el paladar un ligero sabor a uva y frutas del bosque! El único inconveniente que tienen estas fantásticas semillas es su precio; son bastante más caras... Exactamente valen más del triple que las otras. Pero ya verá usted cómo le merece la pena realizar la inversión. Y, ¡por favor...! ¡Que todo esto quede sólo entre nosotros dos! Ya les gustaría enterarse a esos ecologistas de mierda. ¡Se pondrían como basiliscos! Siento mucho decirlo, pero es que se trata de un personal que no cree en el progreso de la Humanidad, que se caga en la Ciencia y en la Tecnología... Y que quiere volver de nuevo a las cavernas... Que vuelvan, por mí que vuelvan a Altamira, no te jode... ¡Y que se pudran allí! Je, je…

A continuación, el tendero, bajando la voz y acercándose a mi oreja, me siguió susurrando:

—Señor Onofre, le voy a mostrar un verdadero milagro...

Se acercó al interruptor de la luz y la apagó. De pronto, en la oscuridad, se fue dibujando, primero de modo tenue pero después intensamente, la figura de una planta, de la que brotaban varias flores, que emitía una especie de fosforescencia y alumbraba la habitación. Me quedé bastante atónito ya que era la primera vez en mi vida que veía una cosa así. El tendero lo debió notar porque me dio un par de palmadas en la espalda y al tiempo que encendía la luz me decía:

—¡Ay, señor Onofre! Este milagro de la biotecnología que usted acaba de contemplar es un producto exclusivo de esos laboratorios norteamericanos que le dije... ¡Es una especie de geranio que refulge en la oscuridad! Pero no se encapriche con él, ¿eh?, porque no lo tengo a la venta... Este geranio es sólo para mí y para mi nieta... ¿Sabe usted? Mi nieta, por las noches, tenía terror a la oscuridad. En cuanto su madre o su padre apagaban la luz de su mesita de noche, la pobre niña daba unos chillidos que te rompían el corazón... Decía que en la oscuridad se le aparecían los fantasmas... Y un gnomo, ¡para colmo negro!, llamado Ujú o algo así... ¡Cosas de niños! Le pusieron estrellitas fluorescentes simulando las constelaciones pegadas en el techo: Orión, Casiopea, Escorpio, Leo, las dos Osas. Y nada... La llevaron al psicólogo. Y tampoco... O peor: la niña decía que el psicólogo se le aparecía también en la oscuridad... Hasta que recibí la bendita propaganda de los laboratorios. Le aseguro que me ha costado un pastón pero ha merecido la pena. Mi nieta duerme ahora a pierna suelta a luz del geranio... Y toda la familia somos completamente felices con ella. ¿Cómo no voy a ser un verdadero devoto de la biotecnología, señor Onofre?

—Pero... ¿Cómo lo han conseguido? —le pregunté.

—Muy sencillo —me contestó sonriente—. Han cogido unos genes de luciérnaga y se los han trasplantado al geranio... En concreto los genes que son responsables de la reacción química que permite que el cuerpo de las luciérnagas desprenda luz. Je, je, je… ¡Estos norteamericanos son la caraba!

Presiento que ahí están otra vez esas perversas criaturas acechando tras la puerta, detrás de las ventanas y sobre el tejado; esperando afuera para devorarme si salgo o intentando, de todos los modos imaginables, penetrar dentro de mi vivienda. También presiento, con una enorme angustia, que terminarán consiguiéndolo; por eso sigo resumiendo.

Bueno; el caso es que el tendero, en mala hora, terminó por convencerme, a pesar de mis dudas razonables, y, por fin, terminé comprándole una bolsita de aquellas milagrosas semillas de lechugas transgénicas. Por cierto, me anotó en un papel el nombre del asombroso geranio. Lo tengo por aquí cerca: Arabidopsis thaliana. Cuando hice el semillero, antes de plantarlas en mi huerta, me asombró mucho que en tres días estaban ya para trasplantar, y sólo habiendo recibido un único riego. También me chocó su aspecto: aunque parecían como las otras, como las habituales, daba la impresión de que en el borde de sus verdes hojitas se estaban formado unos minúsculos dientecillos rojizos y que estas mismas hojas tenían una superficie escamosa. Pero qué cosas inventan... (pensé en ese momento sin darle al asunto mayor importancia). ¡Y vaya si la tenía!

Observo que mi letra está siendo cada vez más ilegible, pero es que me encuentro malherido, tengo todo el cuerpo agarrotado, las manos me tiemblan y la frente me gotea un sudor frío y viscoso. Me siento muy débil. Presagio que moriré muy pronto. Están aporreando y rompiendo los cristales de las ventanas. Sé que desde que probaron la carne humana ya no buscan otra. Son insaciables y asesinas. Pero, a pesar de este mal estado de salud en el que me hallo, quiero seguir escribiendo por si quedase alguien, después de la gran catástrofe que se avecina, que algún día pueda leer esto, mi testimonio, el testimonio de Onofre Rodríguez Antolín.

Al día siguiente, temprano, decidí trasplantarlas a la huerta, pues ya la tarde anterior había preparado un cuadro del terreno. Cuando cogí la primera de ellas del semillero, sentí como unos pinchazos en la mano, como si me estuvieran clavando alfileres. Me la miré y vi cómo la maldita lechuguita me estaba dando unos mordiscos de espanto. Instintivamente la estampé contra el suelo y, luego, la pisé como se hace para apagar un cigarrillo. Noté entonces que emitía una especie de quejido. Cuando levanté la bota y me puse los lentes la observé mejor: estaba muerta, pero aún se movían algo unos pequeños y babosos tentáculos que poseía en el lugar donde debían estar las raíces. No me lo pensé más. Después de darme Mercromina sobre las heridas y de vendarme la mano, metí a la siniestra lechuguita en una bolsa y me dirigí, a gran velocidad, con mi automóvil hacia la capital.

Cuando hube llegado a ella, acudí presto a la tienda. Al verme entrar, el rechoncho tendero palideció primero y, después, me indicó, mediante esparajismos, que fuésemos a su despacho. Lo seguí y, cuando estuvimos dentro, trancó nerviosamente la puerta. Sin darme tiempo a decir nada, exclamó, echándose las manos a la cabeza:

—¡Ay, señor Onofre! La que se está armando... ¡Ésta sí que es gordísima! Pero yo no quiero saber nada, ¿eh? A mí me las habían ofrecido como lo más de lo más. Me dijeron que eran superguay... ¡Yo no he hecho nada de nada! ¡A mí que me registren! ¡Soy inocente! ¡Sí, sí, no hay ninguna duda...! ¡Completamente inocente!

—¿Se refiere usted a esto? —le contesté mientras corría la cremallera de la bolsa y extraía la extraña lechuga.

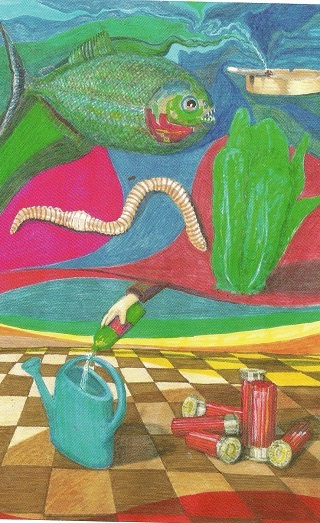

—¡Ah! ¡A eso me refiero! ¡A eso! (me replicó mientras con las manos se tapaba los ojos, haciendo ademán de no querer verla por nada del mundo). ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué tragedia más grande, señor Onofre! Me avisaron con urgencia desde los laboratorios... Al parecer, uno de sus científicos, ¡maldita sea su estampa!, que debía ser muy aficionado a darle a los porros, se equivocó. Y en vez de implantar genes de otras dos especies vegetales, tal como se venía haciendo, introdujo en varias partidas de semillas de lechuga romana dos genes animales: ¡el de la lombriz de tierra y el de la piraña del Amazonas!

—Pero, ¿qué es lo que me está usted diciendo? —le pregunté perplejo.

—Lo que usted oye, señor Onofre, lo que usted oye —me contestó gimoteando y estremeciéndose—. ¿Pero es que no ve esos afiladísimos dientes? Y esos piececillos mucosos... ¿No ve, señor Onofre, que son como gusanos?

—¡Vaya que si los he visto! ¡Y también he probado su mordedura! ¡Mire, mire lo que me ha hecho esta asquerosa criatura! —le dije exaltado mientras me desprendía del vendaje que llevaba en la mano.

—¡Ay! ¡No! ¡Eso sí que no! ¡Por favor...! ¡Ay! ¡Que no puedo ver la sangre ni en pintura! ¡Ay! ¡Ay..., que me mareo! (me respondió el tendero, horripilado tras mirar de soslayo, al mismo tiempo que resoplaba y se tambaleaba como un beodo). Viendo que estaba a punto de caerse redondo al suelo, lo agarré de un brazo y le ayudé a tumbarse en un viejo sofá. Allí permaneció, con su grasiento y mofletudo rostro lívido de espanto, berreando como un niño de pecho durante un buen rato, mientras se lamentaba de su mala suerte en la vida y en los negocios. Hasta que, de pronto, se reincorporó como impulsado por un resorte, se enjugó las lágrimas, se colocó bien su ladeado peluquín, se sonó los mocos con estruendo y, con los ojos desorbitados, me dijo:

—¡Pero aún estamos a tiempo...! ¡Sí señor! ¡Hay que acabar ya con ellas o ellas acabarán con nosotros! Tome, tome este producto, señor Onofre... Dilúyalo en diez litros de agua y riéguelas con él en abundancia. ¡Vamos! ¡Aprisa! ¡Que no hay tiempo que perder! ¡Mátelas! ¡Mátelas a todas o es mi ruina y la de todos...!

Y dicho esto, el rollizo tendero me sacó de su despacho y del comercio a empellones, con tal brusquedad que ganas me dieron de arrearle un cachavazo.

Cuando regresé al pueblo lo primero que hice fue llenar de agua la regadera que tenía en casa y verter en ella medio frasco del líquido que me había proporcionado el tendero; como su olor era muy irritante, tosí como un cosaco, estornudé y se me saltaron las lágrimas. Después, me dirigí a la huerta dispuesto a inundar con aquello el semillero de lechugas transgénicas. Cuando llegué, constaté con gran sorpresa que dentro del semillero ya no quedaba ni una. ¡Se habían volatilizado!

Con el corazón golpeándome con fuerza en el pecho y las sienes, acudí a la pequeña cabaña, donde guardo las herramientas de labranza, con el ánimo de comprobar si se habían escondido allí. El espectáculo que me encontré me dejó estupefacto: del pobre «Canelo», mi querido perro, sólo quedaba el esqueleto, y las paredes y el techo de la cabaña estaban manchados de sangre coagulada. Sin reponerme del susto recibido, noté un fuerte dolor en ambos muslos. Cuando bajé la vista pude observar cómo tres de esas criaturas, que en el ínterin habían aumentado bastante de tamaño, me estaban mordiendo. En un acto reflejo di un salto hacia atrás y vertí sobre ellas una parte de la mezcla que tenía en la regadera. Ante mis todavía incrédulos ojos comenzaron a contorsionarse y convulsionar entre agudos quejidos y, después, cayeron exánimes al suelo, al mismo tiempo que desprendían una especie de vapor.

Entonces, caí en la cuenta de que había dejado entreabierta la puerta de mi vivienda, por lo que decidí volver a ella corriendo. Cuando llegué, con los pulmones fuera por la carrera que me había dado, a mis años y sin cachava, cerré de inmediato la puerta con todos los cerrojos que tenía, y me dispuse a hacer lo mismo con las ventanas; primero las del salón, luego la del dormitorio, y, por fin, la de la cocina. Tras cerrar esta última, advertí que el frigorífico se encontraba abierto de par en par y que dentro de él estaban otros tres de aquellos seres monstruosos. Salí corriendo hacia el pasillo de la entrada, donde había dejado la regadera, y la cogí con firmeza, a pesar del temblor de mis manos. Al volverme pude contemplar cómo frente a mí, con sus espantosas y babeantes fauces abiertas, estaban aquellas tres lechugas transgénicas muy dispuestas al ataque. Sin pensármelo dos veces les eché encima todo lo que quedaba en la regadera y asistí a idéntico espectáculo que en la huerta: los mismos quejidos, las mismas contorsiones, el mismo insólito vapor de color escarlata. Poco después un pestilente olor a pescado putrefacto inundó toda la casa.

Cogí la escopeta de caza, que hacía años que no usaba, la cargué y me llené los bolsillos de todos los cartuchos que tenía. Volví a echar un vistazo por toda la casa, mirando incluso bajo las camas y por dentro de los armarios, para cerciorarme de que no había alguna otra por ahí escondida. Sintiéndome más tranquilo, me dejé caer, extenuado, sobre mi sillón favorito. Después, mientras el sol se escondía entre los cerros, repasé mentalmente, de un modo obsesivo, todo lo que me había sucedido durante ese día y me pregunté con insistencia si todo aquello no sería sólo un mal sueño.

Esa noche no pegué ojo. Primero, hacia las doce, escuché una especie de tumulto y algunos gritos aislados. Después, también oí balar muy alto al pequeño rebaño de ovejas de Dionisio y rebuznar a su burro. Los perros estuvieron ladrando un buen rato. Luego todo fue silencio. A la hora del alba del día siguiente, volví a llenar la regadera con agua y el otro medio frasco que me quedaba del producto químico que me había dado el tendero. Abrí la puerta de mi domicilio con decisión y encaminé mis pasos hacia el establo donde Dionisio guardaba su media docena de ovejas. Poco antes de llegar allá, pude observar que varios sanguinolentos esqueletos de perros yacían dispersos por sus alrededores. Imaginé lo que les había sucedido a las ovejas y al burro y, dándome media vuelta, me dirigí a la vivienda de Dionisio. Grande fue mi sorpresa cuando me la encontré entreabierta. Tras abrirla del todo penetré dentro mientras decía:

—¡Dionisio! ¡Jacinta! ¿Hay alguien en la casa? ¿Estáis por ahí? ¡Hola! ¡Soy Onofre! ¡Hola! ¿Qué ha pasado...?

La respuesta la obtuve enseguida pues en el salón de la casa estaban, frente a la televisión encendida, los huesos ensangrentados de un ser humano, y sobre la cama del dormitorio otros tantos. Retrocedí espantado y me topé con una lechuga, bastante más grande que las que maté el día anterior, toda chorreante de sangre. Sin darme tiempo a reaccionar, la muy maldita se abalanzó sobre mí y me propinó una fuerte dentellada en la entrepierna, arrancándome un trozo de carne que engulló con rapidez. Con los nervios y el agudo dolor que sentía, volqué sobre ella, de un solo golpe, la totalidad del contenido de la regadera y, poco después, estaba muerta. Entonces, me di cuenta de que me había quedado sin el arma que era letal para ellas. Tras reflexionar unos instantes, decidí tirarme al suelo y, revolcándome, me restregué las ropas y el cuerpo con el líquido que había quedado desparramado. Creí que echaba los hígados entre aquel irritante olor del líquido y el nauseabundo que desprendía a su vez la lechuga, la cual estaba corrompiéndose.

Salí de allí como quien huye del diablo y me dirigí a la Plaza Mayor. Al lado de la fuente me topé con los restos cadavéricos de otras dos personas. Como éstos estaban tan terriblemente mutilados y desfigurados, no logré discernir a qué vecinos pertenecían. Entonces, comencé a gritar, como un loco, por todas las calles del pueblo:

—¡Cerrad! ¡Cerrad bien todas las puertas! ¡Y las ventanas! ¡Que no salga nadie a la calle! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Son ellas...! ¡Las lechugas asesinas andan sueltas! ¡Sí! ¡Son las lechugas transgénicas! ¡Adela...! ¡Encarna...! ¡Jesusa...! ¡Andrés...! ¡Cirilo...! ¡Por favor, tened mucho cuidado! ¡Son plantas carnívoras que, además, se mueven! ¡Ismael, no abras a nadie! ¡Ciérrate bien, Maruja! ¡El fin! ¡El fin del mundo ha llegado! ¡El Gran Holocausto se acerca! ¡El Apocalipsis...! ¡Ay! ¡Ay de mí! ¡Ay de nosotros! ¡Todos, todos moriremos! ¡Todos seremos devorados!

En ese estado me mantuve durante un buen rato, deambulando y gritando, con la sensación de estar flotando sobre una nube y, como nadie me respondió ni dio ninguna señal de vida, cuando me hube fatigado de andar sin rumbo fijo, regresé a mi domicilio. Cogí las llaves del automóvil y me encaminé hacia la cochera, la cual tenía las puertas abiertas. Dentro de ésta pululaban varios de esos repulsivos seres, quienes, al percibir de inmediato mi presencia, me fueron rodeando mientras castañeaban con impaciencia sus espeluznantes dentaduras. Gracias al olor que desprendía, al haberme embadurnado con aquel líquido que había en la regadera, no me atacaron; es más: a medida que yo avanzaba ellas iban retrocediendo temblequeantes. Así es que, con mucho cuidado, me metí en el automóvil, cerré la puerta, introduje la llave de contacto e intenté arrancar el motor. Entonces me sobresaltaron cuatro explosiones: dos delante y dos detrás. Comprendí, enseguida, que me habían pinchado las ruedas del automóvil a dentelladas y que éste no me llevaría muy lejos. Por eso me bajé y, en estado de máxima tensión, volví a mi casa perseguido por esas terribles criaturas, que se movían algo más despacio que yo merced a sus repugnantes apéndices lumbricoides.

Cuando hube regresado a mi domicilio, tras haber cerrado a conciencia la puerta y todas las contraventanas, me dispuse a llamar por teléfono. Cogí la guía telefónica, en busca del número del cuartelillo de la Guardia Civil. Con el estado de nervios que tenía, tardé bastante en encontrarlo. Cuando lo marqué, al otro lado de la línea, una voz engolada me dijo:

—¡Cuartel de la Guardia Civil! Dígame...

Esto fue lo único que pude escuchar. Luego, unos agudos pitidos y el más absoluto silencio. Intuí entonces que, además de ser asesinas, aquellas lechugas gozaban de una gran inteligencia, pues habían desgarrado, en el exterior de la casa, el cable telefónico. Poco después pasó lo mismo con la luz eléctrica, así es que encendí unas velas para ahuyentar la inquietante oscuridad en la que me hallaba. Con la última media vela que todavía me queda estoy escribiendo esto. Siempre me gustó mucho leer y escribir. Me dio mucha pena cuando hube de dejar temprano la escuela para ayudar a mi padre, que también fue hortelano. Pero yo siempre me compraba libros cuando iba a la capital e, incluso, hice mis pinitos como escritor, y... ¡hasta obtuve un premio en un concurso literario!

La herida de la entrepierna tiene una pinta malísima; creo que se me ha infectado y, además, perdí bastante sangre. Me siento destemplado, con mucha tiritona. Durante estos cinco días que llevo aquí encerrado apenas si he podido conciliar unas pocas horas el sueño. Casi no he comido nada, sólo algún mendrugo de pan y algo de chorizo que esas insaciables me dejaron tras haber asaltado mi despensa y mi frigorífico. Beber sí que he bebido: bastante agua, algo de leche, un poco de vino y algún refresco que tenía… Vaya con los científicos norteamericanos. ¡Canallas! Que tengamos que pagar los demás por sus sueños de grandeza... ¡La madre que los parió! ¡Vaya con los transgénicos! ¡Hay que ver para creer! Si es que por algo protestaban los ecologistas, coño. ¡Que no hay derecho! ¡Que ya vale de hacer experimentos con los genes, joder! ¡Que ya vale de modificar la Naturaleza!

Ayer penetraron en mi vivienda por la chimenea. Su tamaño alcanzaba ya casi el medio metro; cuanto más comen más crecen pues no orinan ni defecan: lo metabolizan todo. Menos mal que todavía no se me había quitado del todo el apestoso olor de encima; gracias a él pude llegar al armario y sacar la escopeta. A las siete que bajaron las dejé en el sitio, pero algunos perdigones rebotaron en las paredes y me hirieron en todo el cuerpo. Me quedé sin munición porque con tanto trajín había perdido los cartuchos por ahí fuera; sólo me quedaban los dos de la escopeta y cinco más en los bolsillos. Decidí entonces encender la lumbre, para que si volvían a entrar por allí se abrasasen. En estos momentos ya no me queda nada de leña. Sólo hay unos pocos rescoldos y cuando éstos se apaguen lo volverán a intentar pues soy su presa.

Por ahora ignoro si estos seres transgénicos se reproducen entre sí o si sólo se trata de ejemplares estériles. Tampoco sé cómo se orientan pues carecen de ojos. Quizás tengan un órgano olfatorio especial ya que he notado que en la base del tronco poseen una excrecencia verde fosforito, con un agujero central, que mueven de un lado a otro. Acabo de escuchar un golpe seco y después varios otros, más sordos, en el salón. Voy a ver qué sucede. Dejo de escribir un momento. Luego prosigo.

***Texto perteneciente al tercer cuento ilustrado de «Cuentos en Tierra de Campos. Tres miradas», páginas 53-69. Junio de 2017. Dep-Legal: P-16/2017.