«ESCRITOS PSICÓTICOS» (IV)

«ESCRITOS PSICÓTICOS» (IV)

ALFREDO CIMIANO : AURELIO DORNA

EL NOMBRE-DEL-PADRE Y SU METÁFORA

Quienes vienen siguiendo a través de estos Cuadernos de Psicoanálisis de Castilla y León la publicación póstuma del libro de Aurelio Dorna Posible Fin del Mundo (Revelaciones del clariaudente desdoblado que pudo más) recordarán que compartí con el autor estancia en el Hospital Psiquiátrico «San Juan de Dios» de Palencia.(1) A esta estancia mía, como médico alienista, fui empujado por un antiguo e inextinguible deseo de conocer de cerca la locura, la alienación mental.

El encuentro que tuve con la misma me causó tal impresión que, durante los tres primeros meses de mi vida laboral, tuve un considerable desfallecimiento. Para contrarrestar el abatimiento que me produjo este encuentro con la locura, he aquí que acudió en mi ayuda el megalómano ensueño diurno de llegar a ser un nuevo Philippe Pinel y liberar a los enfermos, no ya de las cadenas físicas como él había hecho en Bicêtre y en la Salpêtrière, sino de sus cadenas mentales, aquéllas que les ataban, tercamente, a su locura.

Esta fantasía me inyectó una considerable dosis tímica y logró sacarme de él, lo que me permitió, durante casi ocho años, arrostrar el manejo de este real que es la locura. Aunque en líneas generales procuré ser humilde ante ella, también es verdad que el furor sanandi, el amor propio —ese amor de quien el Duque de La Rochefoucauld dijo que era el mayor de los aduladores—(2) de querer curarla, de querer dominarla, fue produciéndome estragos; hasta que llegó un día en el que esta fantasía, donde se estaba apoyando mi subjetividad, terminó por saltar por los aires hecha añicos y me quedé, otra vez, maltrecho.

Durante los últimos cuatro años (pluriempleo) realicé otro anhelado camino profesional, yéndome a ejercer de Médico Rural a un pueblecito de la comarca del Cerrato Palentino, donde intenté recuperarme de mi extenuante experiencia y, no pudiendo hacerlo solo, acudí al diván de un psicoanalista, quien me ayudó, con gran paciencia por su parte, y tras bastantes años de psicoanálisis, a enfrentar aquel deseo original que me había conducido al encuentro con la locura, y por ende, a ocupar en adelante ese lugar indisoluble de la ética que prescribe a cada psicoanalista asumir la responsabilidad de sus intervenciones, en el transcurso de su labor profesional, muy especialmente cuando opera en el llamado «campo» de las psicosis. De mi estancia en este Hospital Psiquiátrico, además de esa imborrable tyché profesional que he relatado, me quedó entre las manos este texto, acompañado del expreso deseo de su autor de publicarlo para dar a conocer su experiencia al Mundo, ese Mundo que se acercaba a su fin y que él pretendía, en su delirio, salvar de la aniquilación. Gracias al apoyo del Consejo de Redacción de estos Cuadernos de Psicoanálisis de Castilla y León se está cumpliendo una pequeña parte de su afán delirante, ya que estos «Escritos» (así los denominaba Aurelio Dorna) sólo llegarán a un reducido número de lectores/as.

Una reflexión que personalmente me ha producido la lectura de los textos (he leído bastantes) escritos por sujetos psicóticos, versa sobre la posición subjetiva que ocupa el alienado mental y su conexión con la producción delirante llevada posteriormente a la escritura, a la letra. Todos/as aquellos que hayan tenido un contacto estrecho con el sujeto delirante y su mundo saben del efecto de pacificación que sobre la mortificación psicótica produce la escritura, de los efectos que lo real de la escritura misma aporta a la estabilización de la psicosis desencadenada.

Un paradigma clásico de estos efectos terapéuticos lo tenemos en los escritos del juez sajón Daniel Paul Schreber (que enloqueció a los 51 años) publicados por él mismo en 1903, tras su salida del manicomio de Sonnenstein, con el título de Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken (Hechos dignos de ser recordados de un enfermo de los nervios), también traducidos como Memorias de un neurópata, escritos que ya nos son del todo familiares a los miembros del GEP-CyL. Este libro —que fue expurgado por la Censura en los capítulos II y III por respeto a su familia y comprado casi en su totalidad, tras su publicación, por esa misma familia que temía el escándalo— así como tantos otros escritos de innumerables autores anónimos, que nunca fueron publicados pero que han proliferado, empecinadamente, entre las tapias de los manicomios, ponen de manifiesto que la dispersión infinita de los significantes que se produce tras el desencadenamiento de la psicosis puede ser frenada merced al apuntalamiento con lo real de la letra.

Un efecto de bálsamo se derrama sobre el sufrimiento del sujeto y la fragmentación de su ser se detiene, pues con este acto de la escritura introduce un punto de almohadillado, una puntada orientadora dentro de la masa amorfa desorganizada, del flujo incesante y caótico de los significantes y de los significados, restaurando un cierto orden, una cierta ley ordenadora del «enjambre significante» (Lacan) que ha surgido tras la gran deflagración, tras el Big Bang de su mundo simbólico acaecido tras el desencadenamiento. No debemos olvidar que Ferdinand de Saussure, en su Curso de Lingüística General dijo que «psicológicamente, y haciendo abstracción de su expresión por las palabras, nuestro pensamiento no es más que una masa amorfa e indistinta […] Considerado en sí mismo, el pensamiento es como una nebulosa donde nada está delimitado necesariamente».(3)

Merced a esa maniobra de manejo de lo simbólico, mediante este elemento de lo real que es la letra, podrá lograr alcanzar un cierto equilibrio entre significante y significado. Significación precaria y loca, sin duda, pero que supone un sostén salvífico para su incierta y fragmentada identidad, una vía para la estabilización de la psicosis. Con el trabajo de la escritura el sujeto logra poner unas coordenadas, unos mojones orientativos, allí donde reina el caos más absoluto. Que ese escrito, que el sujeto usa para curarse, tenga o no un valor literario creo que no es lo esencial. Lo verdaderamente importante es que con éste trata de fijar su ser disperso, de reconstruir, a duras penas, un espacio donde poder alojar una nueva identidad —que sustituirá a aquella otra que se derrumbó estrepitosamente tras el desencadenamiento— y que al ser transportado por la letra, aporta una inscripción en lo real, una presencia allí donde se había abierto la ausencia más terrorífica y desoladora: la ausencia radical de significación. Este insume trabajo de escritura le ayudará a combatir lo insoportable, lo inefable y lo insufrible del cuerpo y del pensamiento que acontece cuando la psicosis se desencadena.

De lo anterior se deriva, en mi opinión, una postura ética de un/a psicoanalista como tal: el tratamiento posible de la psicosis puede realizarse mediante este otro real que es la letra. De la contingencia de la administración de aquel otro real que es la substancia química —el neuroléptico, el timoléptico—no es asunto que deba tratar aquí, aunque creo que no es incompatible y que, en ocasiones, puede ser necesaria. No se trataría de liquidar con ella a ese sujeto que está trabajando en la construcción del delirio, pergeñando una identidad para ese nuevo orden del Mundo al que, bien a su pesar y en extrema perplejidad se enfrenta, sino de mitigar su quebranto para que de este modo pueda, algo más desahogado, proseguir su labor. Se trataría con ello de preservarle de la muerte, de resguardarle del destructivo pasaje al acto, ya sea suicida u homicida, en suma, de intentar ahorrarle su ruina y no de asesinarle el alma («almicidio» por emplear un término schreberiano), de «matarle el espíritu» (término empleado por Aurelio Dorna) mediante esa vía tan expeditiva y contundente que es el embotamiento neuroquímico.

Cuando Aurelio Dorna se refiere en su escrito a que llevaron inyecciones de aguarrás al manicomio de Leganés para inyectárselas a «aquellos que hiciesen algo que no tenían que hacer» no está en absoluto delirando, ya que este aceite volátil, la esencia de trementina, cuyo componente principal es el pineno, fue empleado para producir los «abscesos de fijación» que dejaban a quien los recibía inmovilizado días y días, presa de los dolores y de la elevada fiebre que producían. Como dice Aurelio Dorna, muy acertadamente, después: las inyecciones de aguarrás sólo servían «para desahogar sadismos». Es deber, pues, de un/a psicoanalista ayudar al sujeto de la psicosis desencadenada a que, en un primer tiempo, construya un delirio sobre su experiencia psicótica que le sirva para cerner la irrupción mortífera a la que se enfrenta, un delirio que sea suficientemente bueno para sí mismo y compatible con sus prójimos; y a que, mediante esta operación de llevarlo a la escritura, en un segundo tiempo, pueda tomar una cierta distancia con respecto a él. Es deber de un/a psicoanalista, en la dirección del tratamiento posible de la psicosis, acompañar al sujeto en esta travesía. Que lo consiga o no dependerá tanto de su deseo como de la valentía o de la pereza del sujeto psicótico tomado en una cura.

Quienes siguen estos «Escritos Psicóticos» recordarán que en el que titulé «Verwerfung-Forclusion-Preclusión»(4) me ocupé del mecanismo que conformaba la construcción de la estructura psíquica que llamamos psicótica. Según nos enseñó Lacan, apoyándose para su demostración conceptual en la Verwerfung y en la Bejahung freudianas, se trataría de la preclusión (forclusion), de la ausencia —por una no admisión radical— de un significante primordial en el ordenamiento simbólico originario del sujeto, en la arquitectura fundante de su subjetividad, significante al que Lacan bautizó con el apelativo de «significante del Nombre-del-Padre». Si en el ámbito del psicoanálisis lacaniano distinguimos la estructura psicótica de lo que es su posible desencadenamiento es porque consideramos que se puede ser sujeto de dicha estructura y vivir toda una vida sin que ésta se haya desencadenado. O lo que es lo mismo: que un sujeto puede habitar esta estructura sin que la psicosis —tal y como la conocemos en la clínica— haya hecho su irrupción. En esta aldea global popperiana que habitamos, gobernada cada vez más por el Pensamiento Único, existen muchos más sujetos psicóticos de los que a primera vista parece. Los aparatosos y dramáticos fenómenos a los que asistimos en la clínica mental, no sin angustia y temor por nuestro lado, son tan sólo la punta de un invisible iceberg de considerables dimensiones que, silente, flota a la deriva entre la Sociedad del Bienestar, esta sociedad nuestra enajenada por la pasión voraz del consumo —esa pasión oscura donde el sujeto acaba por consumirse a sí mismo intentando, vanamente, consumir el objeto metonímico— y el odio preñado de violencia y segregación hacia lo Otro, hacia todo aquello que suponga una multiplicidad, una heterogeneidad, una diferencia (de los sexos, de las razas, de las lenguas, de los dioses y de sus religiones, de los modos de pensar, de ser y de gozar).

Una vez que la estructura psicótica se desencadena (en otra ocasión veremos por qué, cuáles son sus encrucijadas; en el próximo y último capítulo escribiré sobre esto), ya nada será igual para el sujeto porque es precisamente en este instante mismo cuando comienza para él su historia, su verdadera historia. El sujeto que habita la neurosis sí que posee una historia; es la historia en la que recrea, con mayor o menor desenvoltura, su «novela familiar» (Freud) o su «mito individual» (Lacan). Sin embargo, el sujeto de la psicosis carece de historia hasta ese momento preciso en que es presa del «fenómeno elemental» (Gaëtan Gatian de Clérambault) y de su significación enigmática, de los dardos hirientes de un real intrusivo por fuera de todo sentido, de un real asimbólico y anideico que le golpea en las mismas entrañas del ser. El sujeto que habita la estructura neurótica, ya desde su más tierna infancia, ha aprendido a tratar lo real psíquico, al que mantiene relativamente alejado, enmarcándolo, domándolo, mediante el recurso al fantasma neurótico y la llamada significancia. Pero el sujeto de la psicosis, además de estar desposeído de ésta, carece totalmente del subterfugio que es la interposición de un fantasma, de una representación imaginaria que hunda sus raíces en el orden simbólico, para enfrentar a ese real psíquico que, procediendo de un espacio exterior, extranjero, a su subjetividad (xenopatía), le implica hasta los tuétanos, le invade, le fragmenta, le aniquila y le abisma. Ese sujeto jamás se ha preguntado, inquieto, cuál puede ser el deseo del Otro, no ha nadado sobre la incertidumbre, teñida de malestar subjetivo, respecto a dicho deseo; pero una vez que se ha producido el desencadenamiento de la psicosis, y tras un período más o menos dilatado de perplejidad, va a invadirle la certeza absoluta de saber que lo que quiere este Otro, es precisamente gozar de él, y de la manera más atroz e inquietante. Las respuestas a las preguntas que nunca se hizo hasta entonces irrumpen de un modo abrupto en el espacio alucinatorio, de modo típico en forma de injurias, con preferencia de contenido sexual, que le marcan y le revelan su estatuto de escoria, de objeto de desecho. Aquí es cuando comienza su historia, su alienación enajenada, su devenir de sujeto excluido radicalmente del mundo de las palabras y de las cosas.

En mi anterior escrito(5) abordé la temática del padre tal y como nos la legó Freud. Para él la función paterna era esencial en la estructuración del aparato psíquico y en su devenir. Ya desde sus preanalíticos «Estudios sobre la histeria»(6), escritos en colaboración con Joseph Breuer, Freud otorgó un lugar preponderante al padre dentro de la constelación simbólica subjetiva de sus pacientes (ya sea el padre tierno, alegre y bondadoso, aunque enfermo, en el «caso de Elisabeth von R.», ya sea el padre gozador y perverso en el «caso Katharina»). Una vez que adoptó en su quehacer profesional la técnica psicoanalítica, que él había creado, y en todos los casos clínicos que nos dejó escritos, el personaje del padre va a ocupar un lugar de privilegio, ya sea tanto por sus efectos benéficos sobre el psiquismo del hijo (regulación pulsional, sublimación, conquista de la identidad, normativización psicosexual, espiritualización) como por sus indeseables secuelas patógenas (neurosis obsesiva, histeria, fobias, perversiones, psicosis).

Con su elaboración sobre el mito del rey de Tebas, Edipo, nos introduce Freud en la tragedia de ese desdichado hijo que huyendo de su funesto destino, augurado ya por el oráculo en Delfos a su padre antes de su llegada al mundo y repetido a él mismo cuando decide consultarlo, abandona a Pólibo y Mérope (sus padres adoptivos) y precisamente va a cometer la ignominia de la que huía horrorizado: mata a Layo y se desposa con su viuda, Yocasta. Ellos eran sus verdaderos padres, aquéllos que le abandonaron al nacer, pero Edipo no lo sabía, era inconsciente de ello. Este complejo conjunto de deseos amorosos y parricidas, esta inaugural tragedia psíquica, donde el hijo ama al padre pero desea suprimirlo para poseer a la madre, el complejo de Edipo, va a ser para Freud «el complejo nuclear de las neurosis». Sin embargo —nos dirá en su texto Tótem y tabú—(7), este deseo parricida que aparece en la ontogenia, no es sino un eco, una particular repetición filogenética, heredada de generaciones en generaciones, de un horrendo crimen cometido en tiempos arcaicos en el seno de la, por entonces, naciente Humanidad: el asesinato y posterior devoración del Protopadre (Urvater), del padre temible de la «horda primitiva», a manos de sus hijos conjurados. Este asesinato, esta muerte del padre prehistórico, conecta de un modo ineluctable con el origen de la Ley primordial y universal: la ley de interdicción del incesto, ley que regulará los intercambios sociales humanos y que introducirá en la naturaleza animal de aquellos míticos antepasados una prohibición cultural vinculada al lenguaje, a la palabra, que prohíbe y amenaza con el castigo. Aquel padre muerto tomó de esta manera un lugar en el orden simbólico, en la subjetividad, de su filia parricida, y se erigió como legislador y mediador de la concordia y unión entre ellos. Sus descendientes terminaron por elevarlo, con el transcurrir del tiempo, a la categoría de Tótem y posteriormente a la de Dios.

Igual destino —el morir víctima de un asesinato colectivo— le espera a Moisés el egipcio(8), occiso a manos de aquel pueblo semita que pretendía liberar y conducir a una Tierra Prometida por Yahvéh. Será como muerto, como símbolo, como se hará presente de un modo retroactivo, pues perdurarán su tradición y su ley, uniendo a ese pueblo que lo asesinó y a sus descendientes. Finalmente, el Dios Padre de la religión mosaica será destronado por el Dios Hijo, ya que un hijo de este pueblo, Jesús de Nazaret, pagará con su pasión y muerte en la cruz aquel innombrable crimen, aquel execrable pecado original cometido contra el Protopadre, redimiendo con su martirio a toda la Humanidad. De esta forma nació el cristianismo, con una vocación de universalidad, abierto a todos los pueblos, dejando de ser el patrimonio de uno solo, y abandonando aquel signo ostentativo de la alianza con Yahvéh: la circuncisión. Nacida de una religión del Padre (el judaísmo) esta nueva doctrina, construida por Saulo de Tarso, se convertirá en una religión del Hijo. Su emblema será más un «hermanos en Cristo» que en «hijos de Dios». El banquete totémico del cuerpo y la sangre del Padre originario asesinado, la identificación —por introyección oral— con él en aquel acto de la absorción, se repetirá, finalmente, en el sacramento religioso de la Comunión de los fieles creyentes con el cuerpo del Hijo (su carne, su sangre), transubstanciado en el pan y en el vino de la Eucaristía.

Sin embargo, a pesar de esta constante y obstinada promoción del padre como pieza fundamental en la configuración del aparato psíquico, que recorre toda su obra, por parte del fundador del psicoanálisis, tanto algunos de sus más dilectos discípulos (Otto Rank, Sándor Ferenczi, Karl Abraham) como las diversas corrientes llamadas post-freudianas (Melanie Klein, Wilfred R. Bion, Donald W. Winnicott, Heinz Kohut, Margaret Mahler entre otros) se dedicaron especialmente a la tarea de minimizar su función. La madre, entonces, fue elevada a los altares en su contribución a la normalidad o la patología psíquica de su progenie en detrimento del lugar del padre, que fue puesto de este modo en fuera de juego (edípico). Y la contribución freudiana al esclarecimiento de la pregunta enigmática acerca de ¿qué es un padre?, que les quemaba entre las manos, fue arrinconada sin ningún tipo de reparo y sin asomo de rubor.

Fue el psiquiatra y psicoanalista Jacques Lacan quien, con su proposición de «retorno a Freud», retomó esta indagación. Trataré a continuación de exponer alguno de los hitos más sobresalientes de su enseñanza sobre la cuestión de la función paterna. Ya en 1938, viviendo aún Freud en su exilio londinense, publicó un artículo para la Enciclopédie française titulado: Les complexes familiaux dans la formation de l’individu («Los complejos familiares en la formación del individuo») —que fue titulado, en español «La familia»— donde señaló que la pregunta freudiana sobre el padre, y por tanto el nacimiento del psicoanálisis, surgió en un momento histórico en el que se producía una declinación social de la «imago paterna», lo que indujo una crisis psicológica que constituirá, en la clínica mental, el núcleo de la mayor parte de las neurosis. Esta carencia de la personalidad del padre, del rol paterno, determinaría «la gran neurosis contemporánea»(9).

En su Seminario privado ante un reducido grupo de asistentes sobre el caso del «Hombre de los Lobos», dictado durante los años 1951-1952 en el número 3 de la parisina calle de Lille (su domicilio) y del que existen algunas notas, Lacan realizará un pormenorizado estudio del complejo de Edipo del joven nabab ucraniano (Sergius Konstantinovich Pankejeff) basándose tanto en la lectura del texto freudiano(10) como en el «Suplemento», publicado por Ruth Mack-Brunswick en The International Journal of Psycho-Analysis en 1928 (11). En este Seminario dice que el complejo de Edipo que estructuró psíquicamente a este singular sujeto, que poseía «una estructura paranoica de la personalidad» resultó «inacabado porque el padre era carente». Sin embargo, afirmaba Lacan, esta ausencia paterna fue suplida «bajo la forma de la iniciación religiosa». No obstante, esta suplencia fue para él insuficiente ya que lo que esta instrucción religiosa enseñó al niño fue «el nombre del Padre y del Hijo, pero faltó el Espíritu: es decir, el sentimiento de respeto». En estas notas se puede observar la aparición, de un modo embrionario, de lo que será posteriormente su excepcional teorización acerca de la trilogía del padre: el padre real, el padre simbólico y el padre imaginario, padres que se solapan entre sí en la experiencia subjetiva. En el caso que nos ocupa, su padre real (Konstantin Pankejeff) no pudo ejercer la castración simbólica sobre Sergius porque se encontraba afectado de una psicosis maníaco-depresiva y además era excesivamente gentil con él, circunstancia que va a impedir que el sujeto acceda a la simbolización del padre, al padre simbólico; lo anterior precipitará que, ante sus ojos despavoridos, aparezcan tanto la alucinación del dedo meñique —en su infancia— cortado, así como la emergencia de figuras de padres imaginarios, esos padres castradores y mortíferos encarnados en sastres, dentistas o dermatólogos, poniendo en el primer plano de esta relación con ellos una «dimensión agresiva de la relación narcisística».

Ante este fracaso del sujeto en el campo de las relaciones propiamente simbólicas, provocado por esa carencia paterna real, su sexualidad («compulsiva y entre paréntesis con respecto al conjunto de la personalidad del sujeto») se verá seriamente afectada porque va a tener que situarse en ella en relación al padre, pero al mostrarse éste carente en su función «el niño no pudo identificarse a una imagen propiamente paterna, que cumpliera la función simbólica del Padre». Tras puntualizar que «después del análisis con Freud este personaje presentó un comportamiento psicótico» probablemente debido a que «Freud estuvo demasiado identificado a un padre demasiado supremo para poder ser eficaz, lo que dejó al sujeto en su circuito infernal», finalmente —y creo que esta es la primera vez que Lacan va a emplear esta expresión— propondrá refiriéndose a la historia edípica de este sujeto: «Jamás ha habido padre que simbolice y encarne al Padre; le damos “el nombre del Padre” a ese lugar».

Un año después (el día 4 de marzo de 1953) pronunciará una conferencia en el Colegio de Filosofía de la Sorbona, invitado por Jean Wahl, que tiene por título Le myte individual du névrosé ou poésie et verité dans la névrose («El mito individual del neurótico o poesía y verdad en la neurosis»). En esta alocución —cuyo texto definitivo fue establecido por Jacques-Alain Miller en 1978— a los/as estudiantes del Collége de Philosophie, Lacan va a reunir el historial de Freud sobre el análisis que realizó con el «Hombre de las ratas» —el abogado vienés Ernst Lanzer(12)— con un episodio autobiográfico de su juventud que J. W. Goethe relata en su obra De mi vida poesía y verdad y en el que una mujer (Lucinda) maldice a sus futuros amores femeninos, conjuro que el joven Goethe desbaratará con la ayuda de su amada Friederike Brion(13). Durante esta exposición, que está dedicada a la elucidación de la estructura subjetiva propia de la neurosis obsesiva, va a realizar una crítica del esquema edípico freudiano, compuesto de tres elementos (padre-madre-hijo), añadiendo a la tríada un cuarto elemento en juego: la muerte. Pasa, entonces, a concebir el complejo de Edipo como un sistema cuaternario.

Además, señala que en esta neurosis «es muy frecuente que el personaje del padre, por algún incidente de la vida real, esté desdoblado»(14). Y reitera, con otras palabras, lo que había escrito hacía tres lustros acerca de la declinación paterna en la familia conyugal moderna, declinación que «está vinculada con el hecho de que el padre resulta ser el representante, la encarnación, de una función simbólica […] Sería necesario que el padre no sea solamente el nombre-del-padre, sino que represente en toda su plenitud el valor simbólico cristalizado en su función […] Al menos en una estructura social como la nuestra, el padre es siempre, en algún aspecto, un padre discordante en relación a su función, un padre carente, un padre humillado, como diría Claudel. Hay siempre una discordancia marcadamente neta entre lo que es percibido por el sujeto en el plano de lo real y la función simbólica» (15). Esta discordancia, este insuficiente recubrimiento de lo real por lo simbólico, va a dar lugar a que el personaje del padre, durante la encrucijada edípica, nunca logre dar la talla, y, como corolario, que sea más patógeno que normativizante. La locución nombre-del-padre (en cursivas, con minúscula y entreguionada), en el contexto en que es empleada aquí, creo que expresa de algún modo una cierta imposibilidad estructural, que conlleva como resultado un rebajamiento de la función simbólica paterna.

Será dos años después, durante su Seminario dedicado a la cuestión de Las Psicosis, en su particular lectura del «caso Schreber», cuando Lacan dé todo su valor a la función simbólica paterna. Allí nos dice —tras señalar que la captación especular brinda un complemento ortopédico a la insuficiencia innata de la cría humana y que esta vía alienante bajo la forma de la imagen ajena es fuente de tensión agresiva— que en la relación especular del hijo con la madre, relación ambigua e imaginaria, es necesario que intervenga una terceridad, una mediación, un orden simbólico que la regule; éste es el sentido del complejo de Edipo freudiano para él. «El complejo de Edipo —dice Lacan— significa que la relación imaginaria, conflictual, incestuosa en sí misma, está prometida al conflicto y a la ruina […] hace falta una ley, una cadena, un orden simbólico, la intervención del orden de la palabra, es decir del padre. El orden que impide la colisión y el estallido de la situación en su conjunto está fundado en la existencia de ese nombre del padre. Insisto: el orden simbólico debe ser concebido como algo superpuesto, y sin el cual no habría vida animal posible para ese sujeto estrambótico que es el hombre […] el orden simbólico subsiste en cuanto tal fuera del sujeto, diferente a su existencia, y determinándolo»(16). Relaciona aquí ese nombre del padre (con minúsculas y sin guiones) con la existencia de un orden simbólico superpuesto, el orden del lenguaje y la palabra, que va a permitir al sujeto salir de la relación mortífera de la dialéctica imaginaria con el otro especular, con su doble.

Se refiere más adelante a un paciente observado por Maurits Katan (psicoanalista que publicó varios artículos sobre el «caso Schreber», interesándose especialmente por su fase prepsicótica) en el momento en que se desencadenó la psicosis. Se trataba de un adolescente(17) del que cuenta el autor que en la anamnesis previa al viraje hacia la psicosis había detectado que dicho sujeto, para acceder a la posición viril y relacionarse con el sexo femenino, necesitaba identificase a un camarada suyo, seguir sus pasos, ser su doble. Nos indica Lacan que en el sujeto psicótico falta el complejo de Edipo, falta el padre, encontrando de modo manifiesto en este caso clínico la descripción del mecanismo del «como si» que la psiquiatra y psicoanalista Helene Deutsch había destacado en la sintomatología precoz de las esquizofrenias. Este como si «es un mecanismo de compensación imaginaria del Edipo ausente que le hubiera dado la virilidad bajo la forma, no de la imagen paterna, sino del significante, del nombre-del-padre» (18). Apreciamos aquí que ese nombre-del-padre (escrito del mismo modo que en su conferencia sobre «El mito individual del neurótico») ya nada tiene que ver con la figura, con la "imago" del padre, sino con el orden simbólico ya que nos indica que se trata de un significante. En cuanto a este significante, no podemos imaginarlo ni encontrarle una significación puesto que es un «puro significante» y como tal «no significa nada, pero la experiencia prueba que mientras más no significa nada, más indestructible es»(19). Si el sujeto no ha atravesado la encrucijada edípica y el registro del padre está ausente, esto lo deja con un grave defecto que entraña «la imposibilidad de asumir la realización del significante padre a nivel simbólico»(20). No obstante, le quedará la imagen a la que se reduce la función paterna, no inscrita en ninguna dialéctica triangular, de modo que sus relaciones con el otro permanecerán en la inmediatez del plano imaginario, dual, desmesurado, que Lacan va a denominar «captura imaginaria».

Debido a esta desposesión primitiva del significante paterno, el sujeto de la estructura psicótica se verá constreñido, para compensar su falta original, a identificarse imaginariamente con diversos personajes que le den la impresión de lo que hay que hacer para ser hombre o mujer («muletas imaginarias» que compensan la ausencia del significante). La descompensación de esta posición subjetiva sustentada en el plano imaginario, en ciertas condiciones selectivas, es lo que dará lugar al desencadenamiento de la psicosis. Se interroga, seguidamente, Lacan por la pregunta que atormentó a Freud a lo largo de toda su vida y su obra, y dice que se trata esencialmente de la dimensión de la verdad, «de responder al problema de saber por qué vía la dimensión de la verdad entra de manera viviente en la vida, en la economía subjetiva del hombre. Freud responde que es por intermedio de la significación última de la idea del padre»(21). Su misterioso mito del asesinato del padre prehistórico apunta a «una dramatización esencial por la cual entra en la vida una superación interna del ser humano: el símbolo del padre»(22). Más adelante puntualizará que «la función de ser padre no es pensable de ningún modo en la experiencia humana sin la categoría del significante»(23).

Será, entonces, sólo a partir del momento en que se inscribe la descendencia en función del padre, cuando se introduce un corte simbólico entre el hijo y la madre, produciéndose con dicha inscripción una innovación en la estructura familiar, la cual se muestra apta, a partir de ese momento, para modular la diferencia de las generaciones, debido a que se interpola entre ellos un orden simbólico, cuya estructura es radicalmente diferente a la del orden natural ya que «antes del Nombre-del-Padre no había padre, había toda clase de cosas […] antes de que el término padre haya sido instituido en determinado registro, históricamente no había padre»(24). La dialéctica imaginaria, propia de la relación narcisística madre-hijo, quedará de este modo mediatizada y regulada por la presencia de una ordenación, de una ley simbólica, quedando así el sujeto inscrito en la sucesión generacional ya que «la introducción del significante del padre, introduce de entrada una ordenación en el linaje, la serie de generaciones»(25). «Nadie sabe qué está inserto en el padre» (26), pero su nombre arrebata al ser viviente humano del orden natural para introducirlo en un más allá, en el orden simbólico del lenguaje y la palabra, sobre el que descansan tanto la intra como la inter (subjetividades) y la cultura.

En el transcurso de su siguiente Seminario, La relación de Objeto y las estructuras freudianas, y a partir de marzo de 1957, Lacan realizará una particular y concienzuda lectura del caso clínico expuesto por Freud en su «Análisis de la fobia de un niño de cinco años»(27), que fue publicado en 1909. Sus minuciosas conclusiones irán a contracorriente de las clásicas interpretaciones freudianas sobre los hechos. Dirá que son tres los aspectos de la función paterna, encarnados en el padre real, el padre imaginario y el padre simbólico, cuestión que ya había planteado un lustro antes durante su seminario privado dedicado al «Hombre de los Lobos».

Es de reseñar que, en esta ocasión, realizará otra ampliación de la terna edípica freudiana sustituyéndola por el sistema cuaternario madre-hijo-padre-falo, este último como elemento imaginario dotado de un valor simbólico, es decir, significantizable. Volverá otra vez sobre la interrogación de Freud acerca del padre, pregunta que —nos indica Lacan— fue el punto fecundo que orientó toda su enseñanza y señala que «Si es cierto que para cada hombre el acceso a la posición paterna es toda una búsqueda, no es impensable decirse que en verdad, al fin y al cabo, nadie lo ha sido nunca por entero» (28); y esto es así porque «El único que podría responder absolutamente a la función del padre como padre simbólico, sería alguien que pudiera decir como el Dios del monoteísmo Yo soy el que soy. Pero esta frase que encontramos en el texto sagrado no puede pronunciarla nadie literalmente […] el padre simbólico es impensable, hablando con propiedad»(29). Sin embargo, este elemento impensable es puesto a funcionar por Freud como un operador constante de esa verdad que le guiaba en el espinoso camino que emprendió de construir la teoría analítica, pues «la esencia principal del drama introducido por Freud se basa en una noción estrictamente mítica porque es propiamente la categorización de una forma de lo imposible, incluso de lo impensable, a saber, la eternización de un solo padre en el origen, con la característica de haber sido asesinado» (30).

«Juanito», el pequeño Hans (Herbert Graf), padecía de una equinofobia, con ataques paroxísticos de angustia, a la edad de cinco años debido a las enormes dificultades que tenía su padre (el musicólogo Max Graf) para poder apartarle del vínculo asediante que había constituido con su madre (Olga König, la cual se había analizado con Freud antes de contraer matrimonio), para ejercer como padre real la castración simbólica, el corte de la separación simbólica entre ambos. Al parecer, el padre se mostraba demasiado tolerante con los manejos que se tenían Hans y su madre, con la posición ortopédica de falo imaginario que ocupaba el niño en el deseo materno. Este padre bueno, tolerante, solícito y encantador con su hijo, sin embargo, no pintaba nada ni en el amor ni en el deseo sexual de su esposa y, por consiguiente, estaba impedido para ejercer su función y prohibir una relación más bien incestuosa, porque lo que él decía a ésta le entraba por un oído y le salía por el otro: su palabra no tenía ningún valor para ella. Nos dice Lacan que lo característico de la observación de Freud «es que a pesar de todo el amor del padre, de toda su amabilidad, de toda su inteligencia, a la que debemos la observación, no hay padre real».(30)

Este fracaso del padre real en hacer advenir al padre simbólico, tornando el primitivo sistema ternario imaginario (madre-falo-hijo) en un sistema simbólico cuaternario (madre-hijo-falo-padre), producirá como efecto secundario que el hijo haga una llamada de socorro para salir del atolladero, del callejón sin salida, en el que se encuentra ubicado como presa de la voracidad del deseo materno; el llamado se realizará mediante el recurso a un elemento simbólico singular, el objeto de su equinofobia: un caballo que muerde. Lacan puntualiza, además, que los objetos fóbicos son objetos pertenecientes en su esencia al orden simbólico, son de la misma naturaleza significante que los que hallamos en la heráldica y «tienen una función muy especial, que es la de suplir al significante del padre simbólico».(31) En resumen: el significante elegido por la fobia para a ejercer como padre simbólico va a ocupar ese lugar, ausente, para que de este modo se pueda constituir «la metáfora paterna»(32) (creo que es aquí la primera vez que emplea esta expresión), para que se puedan metaforizar y simbolizar las relaciones de esa pareja que constituye la madre con su hijo. Y es que «sin lugar a dudas el orden simbólico, como distinto de lo real, entra en lo real como la reja de un arado e introduce en él una dimensión original».(33) Finalmente, quisiera reseñar de este Seminario que en la clase correspondiente al 5 de junio de 1957, Lacan realizará la siguiente aseveración: «El padre simbólico, es el nombre del padre. Es el elemento mediador esencial del mundo simbólico y de su estructuración […] El nombre del padre le es esencial a toda articulación de lenguaje humano.»(34)

En su siguiente Seminario, Las formaciones del inconsciente, y a partir de enero de 1958, retomará este asunto del significante del Nombre del Padre, proponiendo que éste va a dar lugar al engendramiento de la «metáfora paterna», ya que el padre no es un objeto real, ni tampoco únicamente un objeto ideal sino que es una metáfora, es decir, una operación simbólica. Nos dice que quien da autoridad a la ley, a su texto, es el Nombre del Padre, es decir, el padre simbólico: «El padre como quien promulga la ley es el padre muerto, es decir, el símbolo del padre. El padre muerto es el Nombre del Padre».(35) La ley a la que se refiere Lacan es la articulación en un cierto orden del significante en el interior del Otro, concebido aquí como el tesoro de los significantes o sede del código (el «tesoro de la lengua» de Ferdinand de Saussure)(36). Si falta este significante esencial, el del Nombre del Padre, las cadenas significantes se abrocharán al azar, sin orden ni concierto, porque con esta ausencia no se hallarán sometidas a ninguna ley de articulación.

En referencia a los dos tipos fundamentales de voces alucinatorias que experimentaba Daniel Paul Schreber, señala que se deben a la destrucción de los vínculos entre el código y el mensaje dentro de la comunicación intrasubjetiva. Dicho estrago es debido a la Verwerfung, a la ausencia primordial del significante del Nombre del Padre; si este significante falta no existirá un lugar que dé fundamento a la ley en el interior de ese depósito de los significantes contenido en el Otro materno primigenio, pues este significante posee el cometido esencial de «representar en el Otro al Otro en tanto que le da su peso a la ley» (37). Y una página más adelante añade: «El Otro tiene, él también, más allá de él, a este Otro capaz de dar fundamento a la ley. Es una dimensión que, por supuesto, pertenece igualmente al orden significante y se encarna en personas que soportarán esta autoridad. Que, dado el caso, esas personas falten, que haya por ejemplo carencia paterna en el sentido de que el padre es demasiado tonto, eso no es lo esencial. Lo esencial es que el sujeto, por el procedimiento que sea, haya adquirido la dimensión del Nombre del Padre. Por supuesto, lo que ocurre efectivamente, y pueden advertirlo en las biografías, es que a menudo el padre lava los platos en la cocina con el delantal de su mujer. Con eso no es suficiente para determinar una esquizofrenia».(38)

Creo que éste es un punto importante ya que, según nos indica Lacan, la carencia de este significante en el nivel simbólico no tendría mucho que ver, en principio, con las carencias del padre del sujeto y supone un golpe crítico a la evolución ambientalista de la función paterna que había tomado por entonces el psicoanálisis norteamericano, influido por las ideas del antropólogo Gregory Bateson, quien se dedicó una parte de su vida a la observación de los familiares de sujetos esquizofrénicos en el Veteran’s Hospital de Palo Alto (California) y que acuñó la expresión double bind. Señala Lacan que no es necesario que el padre esté presente para que el sujeto acceda al significante del Nombre del Padre; el complejo de Edipo puede constituirse también cuando el padre está ausente porque «están los padres débiles, los padres sumisos y los padres sometidos, los padres castigados por su mujer y, finalmente, los padres lisiados, los padres ciegos, los padres patituertos, todo lo que ustedes quieran […] Se comprueba por experiencia que el padre existe incluso sin estar, lo cual debiera incitarnos a cierta prudencia en el manejo del punto de vista "ambientalista" sobre la función del padre».(39) Y unas páginas más adelante nos da un ejemplo: «El padre interviene como provisto de un derecho, no como un personaje real. Aunque no esté ahí, aunque llame a la madre por teléfono, por ejemplo, el resultado es el mismo».(40) Y es que «en lo que se refiere a la carencia del padre, quisiera simplemente hacerles observar que nunca se sabe de qué carece el padre. En ciertos casos, nos dicen que es demasiado amable, lo cual parecería querer decir que ha de ser desagradable. Por otra parte, el hecho de que, manifiestamente, pueda ser demasiado desagradable, implica que quizás más valdría que fuese amable de vez en cuando. En resumidas cuentas, ya hace tiempo que se le ha dado toda la vuelta a este pequeño tiovivo».(41)

La intervención simbólica del padre en el complejo de Edipo se realizará entonces según el tropo conocido como metáfora, que se situará en el inconsciente: «El padre es un significante que sustituye a otro significante […] La función del padre en el complejo de Edipo es la de ser un significante que sustituye al primer significante introducido en la simbolización, el significante materno»(42), significante éste derivado de las ausencias y presencias maternas. Esta operación de metáfora engendrará un significado en el sujeto de las idas y venidas de su Otro primordial, el significado de su deseo, ya que en estos momentos iniciales el sujeto depende por entero de él. Este significado del deseo materno es el falo imaginario: «La posición del significante del padre en el símbolo es fundadora de la posición del falo en el plano imaginario» (43). Este objeto imaginario que surge en la relación materno-filial servirá para que el hijo realice en un primer momento una identificación imaginaria con él (Yo ideal) que le servirá, posteriormente y en un segundo momento, para acceder a una identificación simbólica (Ideal del Yo) merced a la intermediación paterna. Si ésta fracasa, como sucede en el caso de la psicosis, el sujeto quedará apresado en el eje imaginario de la intersubjetividad, identificado imaginariamente al otro especular, al semejante, lo que le va a acarrear un impedimento radical para la construcción de su propia identidad. El Yo ideal sin una regulación, sin castración simbólica, sabemos que tiende necesariamente a la megalomanía y a la infatuación, pero además —nos advierte Lacan— «es un mellizo preñado de delirio».(44)

Se interroga Lacan: «¿De qué se trata en la metáfora paterna? Propiamente, es en lo que se ha constituido de una simbolización primordial entre el niño y la madre, poner al padre, en cuanto símbolo o significante, en lugar de la madre».(45) La producción y el engendramiento de esta metáfora no depende de si las relaciones personales entre la madre y el padre son óptimas o más bien un tanto tormentosas, de si existe o no la tan cacareada armonía familiar, sino de un asunto muy particular, un punto esencial: de lo que la madre hace con la palabra articulada del padre «en tanto lo que dice no es del todo equivalente a nada […] Lo esencial es que la madre fundamenta al padre como mediador de lo que está más allá de su ley, la de ella, y de su capricho, a saber, pura y simplemente, la ley propiamente dicha. Se trata, pues, del padre en cuanto Nombre del Padre, estrechamente vinculado con la enunciación de la ley, como nos lo anuncia y lo promueve todo el desarrollo de la doctrina freudiana».(46)Resumiendo: lo verdaderamente decisivo para que la metáfora paterna advenga se ha de aislar no en la relación personal que mantiene la madre con el personaje del padre, sino del caso que ella hace de su palabra, del valor que otorga a ésta. Si esta madre da alguna importancia a lo que el padre enuncia como padre o lo oye como quien oye llover, porque «el padre es, en el Otro, el significante que representa la existencia del lugar de la cadena significante como ley. Se coloca, por así decirlo, encima de ella. El padre está en una posición metafórica si y sólo si la madre lo convierte en aquel que con su presencia sanciona la existencia del lugar de la ley.»(47)

Finalmente, quisiera reseñar las aportaciones lacanianas a la función del significante que condiciona la paternidad en su fúlgido escrito «Ante todo tratamiento posible de la psicosis» (de diciembre de 1957 y enero de 1958), donde tras interrogarse sobre los hallazgos antropológicos realizados en ciertas tribus primitivas australianas, que atribuyen la paternidad de sus neonatos a ciertos espíritus que moran en diversos lugares sagrados de su entorno, comenta que no puede haber seres tan brutos que desconozcan que el coito es el agente del engendramiento y que existe un lapso de tiempo regular entre éste y el alumbramiento. Lo que sucede en este caso es que «si lo exige el contexto simbólico, la paternidad no dejará por ello de ser atribuida al encuentro por la mujer de un espíritu en tal fuente o en tal monolito donde supondrá que reside. Esto es sin duda lo que demuestra que la atribución de la procreación al padre no puede ser efecto sino de un puro significante, de un reconocimiento no del padre real, sino de lo que la religión nos ha enseñado a invocar como el Nombre-del-Padre. No hay por supuesto ninguna necesidad de un significante para ser padre, como tampoco para estar muerto, pero sin significante, nadie, de uno y de otro de estos estados del ser, sabrá nunca nada […] La necesidad de la reflexión de Freud le llevó a ligar la aparición del significante del Padre, en cuanto autor de la Ley, con la muerte, incluso con el asesinato del Padre, mostrando así que si ese asesinato es el momento fecundo de la deuda con la que el sujeto se liga para toda la vida con la Ley, el Padre simbólico en cuanto que significa esa Ley es por cierto el Padre muerto.» (48)

El drama de la psicosis se situará en la relación del ser viviente con el aparato simbólico del significante, de un accidente en la simbolización primordial —la preclusión del significante paterno y el consiguiente fracaso de la metáfora paterna— que le dejará al sujeto sin el soporte de una ley que regule la cadena significante, huérfano radicalmente de padre simbólico, porque «el Nombre-del-Padre constituye la ley del significante».(49) En este escrito Lacan volverá a referirse a las teorías ambientalistas acerca del origen de la psicosis, las cuales «yerran como almas en pena desde la madre frustrante a la madre hartante, no sin sentir que al dirigirse hacia el lado del padre de familia, se queman, como se dice en el juego del objeto escondido. Además, en esa investigación a tientas sobre una carencia paterna, cuyo reparto no deja de inquietar entre el padre tonante, el padre bonachón, el padre todopoderoso, el padre humillado, el padre engolado, el padre irrisorio, el padre casero, el padre de picos pardos, no sería abusivo esperar algún efecto de descarga […] Pero sobre lo que queremos insistir es sobre el hecho de que no es sólo la manera en que la madre se aviene a la persona del padre de lo que convendría ocuparse, sino del caso que hace de su palabra, digamos el término, de su autoridad; dicho de otra manera, del lugar que ella reserva al Nombre-del-Padre en la promoción de la ley.»(50)

Pero esta atribución materna de la ley al padre no va a ser suficiente, ya que entonces cae del lado de éste la responsabilidad de encarnar, con mayor o menor dignidad, este significante para el hijo. Ya nos había advertido Lacan en su seminario sobre Las Psicosis que «todos conocimos esos hijos delincuentes o psicóticos que proliferan a la sombra de una personalidad paterna de carácter excepcional, de uno de esos monstruos sociales que se dicen sagrados. Personajes a menudo marcados por un estilo de brillo y éxito, pero de modo unilateral, en el registro de una ambición o de un autoritarismo desenfrenados, a veces de talento, de genio. No es obligatoria la presencia de genio, mérito, mediocridad o maldad; basta con que exista lo unilateral y lo monstruoso. No por azar una subversión psicopática de la personalidad se produce especialmente en una situación así».(51) Pues bien, más allá de la promoción de la ley «la relación del padre con esa ley debe considerarse en sí misma, pues se encontrará en ello la razón de esa paradoja por la cual los efectos devastadores de la figura paterna se observan con particular frecuencia en los casos en que el padre tiene realmente una función de legislador o se la adjudica, ya sea efectivamente de los que hacen las leyes o ya que se presente como pilar de la fe, como parangón de la integridad o de la devoción, como virtuoso o en la virtud o en el virtuosismo, como servidor de una obra de salvación, trátese de cualquier objeto o falta de objeto, de nación o de natalidad, de lo puro, de lo peor o del imperio, todos ellos ideales que demasiadas ocasiones le ofrecen de encontrarse en postura de demérito, de insuficiencia, incluso de fraude, y para decirlo de una vez, de excluir el Nombre-del-Padre de su posición en el significante».(52) Y es que con una posición así del padre respecto de la ley «no nos asombrará que el niño, a la manera del grumete de la pesca célebre de Prévert, mande a paseo (verwerfe) a la ballena de la impostura.»(53)

De la lectura de estas brillantes puntualizaciones que realiza Lacan se deduce, en mi opinión, que son dos las vías que impiden al sujeto, en su constitución, acceder a la metáfora paterna y le empujan a habitar, por consiguiente, la estructura psicótica: o bien el Otro materno, en oposición simbólica al sujeto, carece del significante del Nombre-del-Padre y no se lo transmite —porque no se le pueden pedir peras al olmo—, o bien lo contiene pero, debido a una fundamental impostura paterna con respecto a la ley, el sujeto lo aborrece radicalmente, no lo admite y lo deja afuera, en lo real de las tinieblas exteriores, precluido de la conformación de su espacio subjetivo inaugural y decide (sin encomendarse ni a Dios ni al Diablo) arreglárselas en adelante y para siempre sin ese significante. Lacan nos enseñó —a contracorriente del río discursivo dominante de toda una tradición médica y jurídica sobre la supuesta irresponsabilidad del sujeto afectado de psicosis— que debemos éticamente considerar al sujeto responsable de su posición subjetiva, de sus decisiones y de sus actos. Además de invitarnos a no retroceder ante la psicosis, nos indicó que esta cuestión ética, de la responsabilidad que tiene el sujeto de hacerse cargo de lo que le sucede, debiera ser el norte de la brújula con la debiéramos orientarnos a la hora de abordar su posible tratamiento.

Ignoramos con cuál de estas dos encrucijadas se topó nuestro escritor, Aurelio Dorna, pero quienes siguen sus escritos apreciarán que, sin ninguna duda, tenía una insuperable dificultad en su relación vital, en su ser mismo, tanto con la Ley y la Justicia como con su nombre del padre («nunca tuve apellido mientras no me persiguieron por el apellido») y su inscripción en el linaje, en la cadena generacional, otorgándose ser el descendiente legítimo del fallecido (sin descendencia) príncipe don Juan, el hijo de los Reyes Católicos. En suma, observarán que presentaba una muy grave perturbación de su identidad, de esa identidad metafórica, de ese nacimiento del sujeto al orden simbólico que es otorgado por el significante del Nombre-del-Padre al que, con mayor o menor fortuna, he tratado de circunscribir en el presente escrito. En cierto momento de su azarosa vida, y tras habérsele desencadenado la psicosis, se vio impelido («empujado por la Vida»), para poder sobrevivir y no perder la humanidad, a construirse una identidad delirante, una vehemente metáfora imaginaria, allí donde la metáfora simbólica paterna brillaba precisamente por su desconcertante ausencia. Invito a los lectores a seguir con su escritura, con su Posible Fin del Mundo (Revelaciones del clariaudente desdoblado que pudo más) del que en esta ocasión publico desde la página 76 a la 96.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

-

Cimiano, A. «Presentación de Posible Fin del Mundo de Aurelio Dorna». Cuadernos de Psicoanálisis de Castilla y León, nº 1, GEP-CyL, diciembre de 2000, pp. 93-98.

-

La Rochefoucauld. Reflexiones o sentencias y Máximas morales. Barcelona, Bruguera, 1984, p.30.

-

De Saussure, F. Curso de Lingüística General. Madrid, Akal Universitaria, 1980, p. 159.

-

Cimiano, A. «Verwerfung-Forclusion-Preclusión». Cuadernos de Psicoanálisis de Castilla y León, nº 2, GEP-CyL, junio de 2001, pp. 75-84.

-

Cimiano, A. >«El padre freudiano». Cuadernos de Psicoanálisis de Castilla y León, nº 3, GEP-CyL, diciembre de 2001, pp. 73-85.

-

Freud, S. «Estudios sobre la histeria». Obras Completas, tomo I. Madrid, Biblioteca Nueva, 1972, pp. 39-138.

-

Freud, S. «Tótem y tabú». Obras Completas, tomo V. Madrid, Biblioteca Nueva, 1972, pp. 1.745-1.850.

-

Freud, S. «Moisés y la religión monoteísta: tres ensayos». Obras Completas, tomo IX. Madrid, Biblioteca Nueva, 1975, pp. 3.241-3.324.

-

Lacan, J. La familia. Barcelona, Argonauta, 1978, pp. 93-94.

-

Freud, S. «Historia de una neurosis infantil (Caso del Hombre de los Lobos)». Obras Completas, tomo VI. Madrid, Biblioteca Nueva, 1972, pp. 1.941-2.009.

-

Mack-Brunswick, R. «Suplemento a la ‘Historia de una neurosis infantil’ de Freud», El Hombre de los Lobos por El Hombre de los Lobos. Buenos Aires, Nueva Visión, 1983, pp. 179-221.

-

Freud, S. «Análisis de un caso de neurosis obsesiva (Caso del Hombre de las Ratas). Obras Completas, tomo IV. Madrid, Biblioteca Nueva, 1972, pp. 1.441-1.486.

-

Goethe, J.W. De mi vida poesía y verdad. México D.F., Porrúa, 1996, pp. 247-319.

-

Lacan, J. «El mito individual del neurótico», Intervenciones y Textos. Buenos Aires, Manantial, 1985, p. 57.

-

Ibídem, p. 56.

-

Lacan, J. El Seminario, libro III: Las Psicosis, 1955-1956. Barcelona, Paidós, 1984, pp. 139-140.

-

Katan, M. «El caso H. Structural Aspects of a Case of Schizophrenia» Publicado en The Psichoanalytic of the Child, nº 5, 1950.

-

Lacan, J. El Seminario, libro III: Las Psicosis, 1955-1956. Barcelona, Paidós, 1984, p. 275.

-

Ibídem, p. 264-265.

-

Ibídem, p. 291.

-

Ibídem, p. 308.

-

Ibídem, m.p.

-

Ibídem, p. 417.

-

Ibídem, p. 436.

-

Ibídem, p. 455.

-

Ibídem, p. 457.

-

Freud, S. «Análisis de la fobia de un niño de cinco años (Caso Juanito)». Obras Completas, tomo IV. Madrid, Biblioteca Nueva, 1972, pp. 1.365-1440.

-

Lacan, J. El Seminario, libro IV: La relación de Objeto. Barcelona, Paidós, 1994, p. 207.

-

Ibídem, p. 212.

-

Ibídem, p. 213.

-

Ibídem, p. 214.

-

Ibídem, p. 230.

-

Ibídem, p. 381.

-

Ibídem, p. 239.

-

Ibídem, p. 366.

-

Lacan, J. El Seminario, libro V: Las formaciones del inconsciente. Barcelona, Paidós, 1999, p. 150.

-

De Saussure, F. Curso de Lingüística General. Madrid, Akal Universitaria, 1980, p. 40.

-

Lacan, J. El Seminario, libro V: Las formaciones del inconsciente. Barcelona, Paidós, 1999, p. 158.

-

Ibídem, pp. 159-160.

-

Ibídem, p.p. 171-172.

-

Ibídem, p. 177.

-

Ibídem, p. 172.

-

Ibídem, p. 179.

-

Ibídem, p. 189.

-

Lacan, J. El Seminario. Libro III: Las Psicosis. Barcelona, Paidós, 1984, p. 210.

-

Lacan, J. El Seminario. Libro V: Las formaciones del inconsciente. Barcelona, Paidós, 1999, p. 186.

-

Ibídem, pp. 196-197.

-

Ibídem, p. 202.

-

Lacan, J. >«Ante todo tratamiento posible de la psicosis». Escritos II. México D. F., Siglo XXI, 1984, pp. 357-358.

-

Ibídem, p. 559.

-

Ibídem, pp. 559-560.

-

Lacan, J. El Seminario. Libro III: Las Psicosis. Barcelona, Paidós, 1984, p. 291.

-

Lacan, J. «Ante todo tratamiento posible de la psicosis». Escritos II, México D. F., pp. 560-561.

-

Ibídem, pp. 562-563.

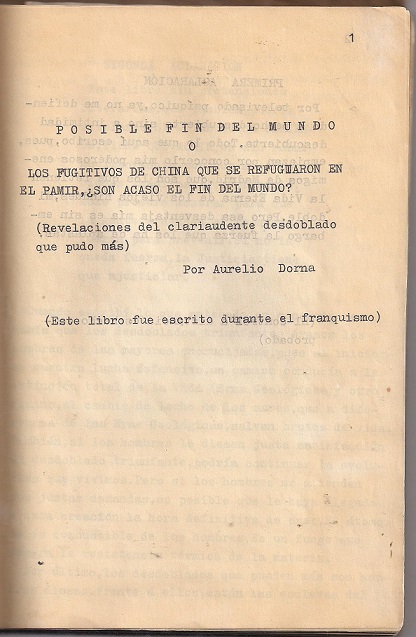

POSIBLE FIN DEL MUNDO

o

LOS FUGITIVOS DE CHINA QUE SE REFUGIARON EN EL PAMIR, ¿SON ACASO EL FIN DEL MUNDO?

(Revelaciones del clariaudente desdoblado que pudo más)

Por Aurelio Dorna

(Este libro fue escrito durante el franquismo)

En España no hay médicos,

ni correo, ni hombres libres, ni nada,

si “los señores de horca y cuchilla y de vidas

y haciendas” tallan en el Poder.

¿POR QUÉ SON TAN MAL JUZGADOS POR ALGUNOS ESPAÑOLES LOS MANICOMIOS ESPAÑOLES?

La policía se limitó a dejarme en el manicomio de Madrid, pero detrás de la policía fueron las brujas de la aristocracia para que me quitasen todo el dinero que llevaba, que no era poco, y para que ya fuese manicomiado vitalicio. Al trasladarme, después, al manicomio de Leganés, un loco me dijo:

El que entra en esta casa tiene que dejar los pantalones en la calle.

Yo me volví contra lo que me dijo el loco, pues el hombre, si legal, debe defender lo que es, incluso en los manicomios españoles. Pronto, sin embargo, tuve que preguntarme: ¿Por qué se mete en una casa donde nadie es nada a un hombre que en la defensa de la Vida, que es su lucha, su Yo, tiene que caer volteando? ¿Qué crímenes impunes se cometieron en los manicomios para que las cosas se presenten así?

Sin embargo, aún no sabía que España tiene dos jurisdicciones. La de Dios tiene las cárceles; la otra, los manicomios. Y ésta, que es fanfarrona, no quiere que la de Dios sea algo. Es más, la fanfarrona puede contar incluso con la policía para abastecer de víctimas los manicomios. Al hablar así, sólo hablan los hechos. Por los hechos puedo decir también que los manicomios españoles están sostenidos por las leyes, pero no son de las leyes; son prisiones, en algunos casos, de una fuerza parasitaria, hambrienta de hombre, que añora en ellos las mazmorras de los castillos. Hombres cuerdos, derechos, orgullosos (sus presas preferidas), se los convierte en locos, y son víctimas de los aherrojos de los locos, y se les inyectan drogas que destruyen el gobierno de sus nervios y que les matan el espíritu.

Mi sorpresa, por esas cosas que podían ocurrir, se convertía en incredulidad. La vida de los internados, todo lo que tuviesen, tenía que depender de la conciencia del personal, eso si se atrevía a desobedecer a sus delegadores. Pero yo, con el arma que tengo para enfrentarme con estas casas, ¿a dónde tendré que llegar? Yo sólo sabía, mientras no me metieron en los manicomios, que a los hombres los conducen las leyes, que son libertad. Pero ¿qué ley dirige a los directores de los manicomios? ¿Y por qué le cierran el paso a la Justicia, si eso es caer en delito, perder personalidad y reducirse a la servidumbre? Sin embargo, en el manicomio de Leganés hubo un director que tuvo el coraje de renunciar. Pocos días después moría. Se dijo, es cierto, que se había enfermado. ¿pero por qué la enfermedad lo había de decidir a renunciar?

Bueno; las brujas de la aristocracia querían que hiciesen uracos en mi vida interior, para poder clavarme el puñal sin efectos catastróficos inmediatos. Mas yo cuento con un escudo para defenderme: el orgullo, y con el sentimiento, que es mi infalibilidad. Pero allí estaba condenado a vivir en permanente capilla. Esas aristócratas, que dicen ser algo en el Patronato Nacional de Psiquiatría, conocen a fondo la vida interna de los manicomios; saben, pues, cuáles son los aherrojos de los locos, cuáles los tratamientos, cuáles las torturas. ¿Por qué llevaron inyecciones de aguarrás al manicomio de Leganés para que se las inyectasen a “aquellos que hiciesen algo que no tenían que hacer”? (Lo que tenían que hacer era defenderse). Pero si no ha de ser para desahogar sadismos, ¿para qué quieren los manicomios las inyecciones de aguarrás?

Sin embargo, a veces, esas brujas, por malévolas, también se contradicen. Así, en ese manicomio yo terminé por ponerme un orinal debajo de la cama para ayudarme en la infección prostática que sufría. Pero al fin la monja me lo quitó. Dos días después llegó al manicomio un triciclo con cuatro o cinco orinales; y yo pensé, naturalmente un poco confundido, que allí había una comunicación invisible: acaso un contacto indirecto, acaso una comunicación inconsciente y puramente espiritual. Pero… ¿no se habrían ido a la Argentina en busca de mi doble? No quería creerlo. Yo había sido desdoblado en ese país por haber nacido en España. Pero en la Argentina, si exceptuamos la más bien rivalidad de algunos neos, no hay hispanofobia, porque los criollos de ese país lucharon largo y fiero por su personalidad nacional, desahogándose enteramente en esa pelea. No podemos decir lo mismo del Brasil, donde suelen desatarse olas de histerismo contra los portugueses, porque los criollos de ese país no se desahogaron luchando contra ellos.

Bueno; las puertas de la Justicia no se le deben cerrar a nadie, incluso a los realmente locos que puedan defenderse; pero por haberme cerrado a mí el paso en el manicomio de Leganés, terminé por armarme y romperle un poco la cabeza a un loquero; pero ellos, a su vez, me rompieron dos costillas. Entonces me metí en una huelga de hambre de unos veinte días, que los loqueros no pudieron aguantar. ¿Por qué, si en los manicomios de España la muerte injusta de un hombre no es nada? Fue en ese manicomio donde descubrí, con sorpresa, que los médicos no podían ser libertad profesional, que las medicinas se las utilizaba para perseguir, que las monjas tenían que ser envenenadoras. Viviendo, en fin, en capilla permanente, mis cabellos, que eran negros, se pusieron canos. Pero la clariaudiencia, defensa extraordinaria, vino en mi auxilio. Y me enseñó a reír. Por lo demás, no olvidemos que soy el Mil Uno. La mafia, en Norteamérica, es un estadito dentro del Estado; tiene su organización, su sistema “fiscal”, su “policía”, y también ya tiene, para corromper la Justicia, sus casamientos con fiscales de distrito. Pero todavía no ha podido suplantar a Dios (la ley) en la dirección del Estado. En España ya podemos hablar de una dualidad de Poderes.

La aristocracia hispano-pamireña dice que “ella va a lo suyo”. Lo suyo es el delito. Yo tengo que ir a lo mío. Lo mío es la ley. Entre yo y ellos, ¿qué debe de ser la policía? Lógicamente, para que la Vida se defienda, tiene que ser la ley. Pero ha de tropezar sin duda con Jefes de Policía, con pamireñas casadas con militares de graduación y con otros acomodos parasitarios de esos fugitivos. Por último, el diablo, parásito de esta Vida, sólo se apodera de ella para terminar con la planta.

Para los humanos, ya es la selección social

la que rige las inclinaciones del amor.

Pero unos nacen con Principios,

que son frenos, y otros,

más “matufieros” en la escalada social,

sólo figuran entre los educados.

CUANDO CUPIDO EMPEZÓ A RONDAR POR EL PARDO, ¿ERA SIEMPRE CUPIDO?

Si a los humanos no los aguijase la ambición, nunca habrían superado la vida animal. La ambición, sin embargo, la limitaremos aquí a dos caras: una puede ser idealista, desprendida, generosa; la otra, en cambio, puede carecer por completo de ideales. La primera ocurre que es bandera de Justicia, le abre a la ciencia horizontes nuevos o liberta continentes; la otra sólo viene a esclavizarlos. Ahora, ¿qué clase de ambición empujó al marqués de Villaverde a enamorarse perdidamente de la hija putativa o adoptiva de Francisco Franco? Sin la posición social y los prejuicios, las condesas no serían más féminas que las naritormes. Mas lo cierto es que sin la ambición de Poder, el marqués de Villaverde nunca se habría enamorado perdidamente de la hija de una sirviente. Pero el marqués de Villaverde quería de los españoles algo que los españoles debiéramos prevenir, pues esa gente tenía trozos de España; los españoles no éramos dueños de nuestras vidas, ni de nuestra libertad, ni de nuestros bienes, y ni siquiera lo éramos del virgo de nuestras esposas.

El marqués de Villaverde, en fin, es un pamireño más. Y sólo fue con sus títulos de nobleza a cortejar a la hija de Franco porque quería ser el dueño de España. Franco, sin embargo, aunque yo le ponga objeciones, no era tonto. Pero el marqués de Villaverde, al verse desplazado por El Caudillo, ¿para qué le puso el nombre a su hijo Francisco Franco, si no habría de ser para que empezase a reinar en España una dinastía pamireña? Tropezaba un poco, sin embargo, con otros aspirantes del Pamir a la corona de España, pues ellos no tienen “infantes” porque sí. Retornando ahora al epígrafe de este pequeño artículo, también Cupido empezó después a rondar por El Pardo a las hijas del marqués de Villaverde. Pero las ambiciones humanas, si han de estar bien encaminadas, son ponderables.

También podemos ser un mote

cuando somos poco amigos

de darnos a conocer por el nombre.

LOS POVEIRO DE MONDOÑEDO

Escribí por ahí, refiriéndome a los Reyes Católicos: “Esos reyes habían casado a su hijo, el príncipe Don Juan, con Margarita de Austria; pero había por medio “una boda estorbada”, una esposa legítima, que tuvo que huir de Castilla porque la querían matar. Era gente de la nobleza la que perseguía a esa mujer, porque quería una esposa de sangre real para su futuro rey; pero por encima de su temor a morir, ella también se sacrificó por el hombre que se había casado con ella”. En otra parte escribí: “Fue en el manicomio de Leganés donde me acordé al fin del Dorna “hombre de Madrid”, que estaba sepultado en mi memoria, y puesto que la Vida tenía que asesorarme, cayó entonces en mis manos un impreso que, refiriéndose al príncipe Don Juan, hablaba de “una boda estorbada”. Y también, porque la Vida lo necesitaba, otro impreso que cayó en mis manos se ocupaba de la muerte de ese príncipe.

Ahora, el Dorna que figuraba en las viejas enciclopedias, en forma un tanto desacostumbrada, sólo podía ser el dueño ducal de Madrid. Estuvo en la Capital porque quería cobrar unos bienes, ya bastante embrollados, que no sabía bien qué eran. Los madrileños sabían que se trataba de un duque. Sin embargo, él no lo decía. Pero el rey (y también los enciclopedistas) sabían algo más que los madrileños, y puesto que ese Dorna podía llegar a ser un competidor, y puesto también que el caso, trabajado por aduladores interesados, ya iba en camino de ser lío, el rey terminó por verse libre de ese Dorna enviándole a desempeñar la judicatura del Río de la Plata. De ahí el Juez que malquerían los logreros de esa colonia, pero que la posteridad argentina distingue un poco.

Entretanto, los Dorna que quedaron en Mondoñedo esperando el resultado de la gestión de ese otro Dorna, tenían que abrirse paso, porque la potestad económica se les iba estrechando, y puesto que eran de carácter independiente, la Vida los empujó hacia los campos de la agricultura. En Fornelos, una aldea de El Rosal, Pontevedra, compraron lo que necesitaban. Y los aldeanos, juzgando por la manera de comportarse de ese Dorna, les dieron fama de ricos, lo que dio motivo a ciertas cavilaciones. Los Dorna fueron después a afincarse en la aldea acompañados de un criado que terminó por ponerse nuestros apellidos. Pero los verdaderos Dorna, aunque en el trato social transasen un poco, estaban para ser ellos mismos, y no se iban a dejar arrastrar demasiado hacia lo que otros quisiesen, como bodega, tertulia, invitaciones, lo que fuera.

Hubo, en fin, reacciones entre los calculadores, y puesto que habían llegado de Mondoñedo, esos aldeanos terminaron por decir que los Dorna ya eran unos pobretes (unos poveiro). Se iban después éstos a sus quehaceres, y al verlos pasar, los aldeanos decían:

Son los poveiro de Mondoñedo.

Ese es el origen de nuestro mote (que no nos afecta) en El Rosal, por el que somos más conocidos que por el apellido. Lo digo aquí, porque las brujas de esa aristocracia, que heredaron odios contra los Dorna, ya pretendieron disminuirlos.

Así como ya existe la telecopia téctica,

también existe la telecopia psíquica.

Pero sólo los desdoblados triunfantes

pueden ser copiados.

CÓMO COMPROBÉ QUE LA TELEVISIÓN PSÍQUICA (MI DOBLE) YA ESTABA EN ESPAÑA

En el manicomio de Salamanca, donde me tuvieron siete años, le quité la escoba a la monja y barrí pasillos y comedores durante un año entero. Me gustaba ese ejercicio matinal y, sobre todo, me divertía barrer basura… Pero había que forzarme a hacer trabajos, y si no obedecía, había que “enchalecarme” (Camisa, llamada “de fuerza”). Entonces, yo me negué a trabajar y en vez de enchalecarme, la mujer que tenía que meterme en los trabajos forzados sólo se preguntaba: ¿Quiénes son esas importantes para meterme en estos líos? Buscando esas importantes entonces gente de su gente, embistieron con sus títulos de nobleza a unos empleados de la Diputación Provincial que explotaban a los provincianos con unos cromos-lotería que los bares vendían como si fuesen negocios de la Diputación. Pero había que pegar esos cromos, no sin ocultar en su interior alguno que otro premio. Ese era el trabajo que las brujas de la aristocracia llevaron al manicomio para que yo trabajase a la fuerza. Pero yo dije que no.

También querían a toda costa que fuese un conejito, por lo que metieron en el manicomio los médicos de Madrid y de otras ciudades. Y llegó después un médico muy joven, que acompañaba a un cobarde vestido de Gran Señor, pues éste tenía que destruirme la cabeza con “Haloperidol” falsificado. ¿Y qué decir de las enfermeras, que también mandaban mucho, para que se divirtiesen tomándoles a los locos la pulsación, la tensión y la temperatura?

Bueno; aunque me iba salvando de esos amagos, vivía mal, por lo que procurando defenderme, terminé por buscar compensaciones en el humorismo escrito. Pero esos escritos los iba alternando con los de la lucha que vengo librando. Así, aunque ya conocía referencias romancescas sobre la muerte del príncipe Don Juan, la fuerza de la lógica relacionada, un lapsus del momento, lo que fuere, me hicieron escribir que “Don Juan había tomado el camino de Galicia”. Nadie allí conocía ese escrito, nadie sabía nada; pero al transcurrir un tiempo, encontrándome adormitado en la sala de estar, oí que hablaban en la televisión del príncipe Don Juan y de su padre, Don Fernando, que había hecho construir un sepulcro para su hijo en una iglesia de Ávila. Entonces, incorporándome, alcancé a ver en la pequeña pantalla a unas coristas inclinadas sobre ese sepulcro; pero no con cara fúnebre, de circunstancias, no, sino risueñas y alegres, como si se estuviesen divirtiendo de lo lindo.

Las brujas de esa aristocracia, en fin, habían dado nuevos pasos para poner en ridículo a un “farruco ignorante”. Pero a mí no me hicieron poco favor, y aunque me habían corregido, sólo tengo que agradecerle a la fiereza de sus odios el bonito favor que me han hecho. Mas si esas aristócratas no fuesen inferiores, sumamente pequeñas, ¿por qué habían de meterse en camisa de once varas con una facultad extraordinaria que es por encima de todo defensa? Pero ¿qué se podía esperar de unas envidiosas que hicieron destruir un hotelito sólo porque no podían aguantar su ponderación? Los hombres nos debemos a la emulación, aunque no ignoremos que desatamos la envidia. De todo eso, si embargo, se deduce un hecho cierto. Mi doble ya está en España. ¿Cuánto dinero les costó adquirirlo?

La comunicación que permite leer a distancia lo que se escribe se presenta con esta claridad porque al poder yo más que Dios se halla en peligro esta evolución de la Vida. Luego, si esta comunicación llegase a caer al fin en gente capaz de sentir la Justicia, esta evolución podría salvarse. Pero hasta ahora sólo tropecé con barrigas dispuestas a impedir que la verdad se abra paso. Por último, estoy en los ochenta y un años de edad, sufro nefritis crónica, gota y no sé qué otras dolencias, y si bien no me escudo en mi avanzada edad ni en mis males, mi retiro, que por haber vivido en otros países, era el ahorro, ya me lo destruyeron dos veces.

No soy loco. No se puede privar a nadie de su libertad sin motivo valedero. Pero yo ya llevo casi veinte y dos años en los manicomios de España. Tenía una vivienda modesta, pero propia, que se eleva, con todos los valores de su interior, a muchos miles de pesetas. Es un Principio jurídico de todos los pueblos deben hacer Justicia. Indemnizar al perjudicado. ¿Quién paga?

Por último, en mi “Autobiografía” escribí: “Si la mancha mental no se lava con el dinero, y bien lavada, siempre es un estigma psíquico que nos persigue toda la Vida. El “manchado” por el manicomio, que se levanta malhumorado o se irrita con motivo o se olvida de saludar al vecino, siempre es un loco, y no ha de faltar en la vecindad quien se apresure a avisar al loquero para que vaya a atarlo. Pero si se sabe que a ese hombre hubo que pagarle “X” millones por haberlo convertido en loco falsamente, ya puede irritarse con motivo o sin motivo. Y nadie verá en él un loco”. Que nadie se equivoque. Mis palabras no son palabras que se lleva el viento. La Justicia tiene que imponerse, de una forma o de otra.

Para sus desdobladores

los desdoblados son risa, si no triunfan;

si triunfan, son ellos los que se defienden con la risa.

BROCHAZO DE HUMOR

El escrito humorístico, que alternaba con la defensa, es una novela festiva (“La Psicoterapia de Godofredo”). Se desarrolla en la Argentina, y es un médico falso, criollo, el que la protagoniza. He aquí un fragmento digresivo que me inspiró la lucha en los manicomios de España:

—Los médicos tenemos que defender como hombres lo que estudiamos, si somos hombres. ¿Vos comprendes?

—Sí, sí, Doctor. Yo no tuve que reírme.

—Es cierto que nosotros necesitamos concentrarnos mucho, como vos dijiste. Pero eso ya pasó.

—Fui una insensata.

—Olvídalo. Ahora quiero que rías.

—Sí, sí. Fui una irrespetuosa.

—No, no lo fuiste. Pero como médico no debo echar en saco roto mi juramento de Esculapio. No ya tu risa, que no fue nada; pero sin el calor de la ética profesional, ¿qué somos los médicos? ¡Yo soy el Juramento de Esculapio! Los juramentos echan raíces en el honor de los hombres que lo son. Podrá haber, en algunos países, médicos que no le den importancia a ese juramento, porque así lo quieren los tiranos. Pero el médico, si es hombre, debe ser sus estudios. ¡Yo soy el Juramento de Esculapio!

A veces escribía por predestinado

a tener que decirle algo al mundo;

pero entonces no lo sabía.

BROCHAZO AUTOBIOGRÁFICO

También tienen que pagarme, si no me los devuelven, unos originales (“Argentino, Señor”) que merecieron mención honorífica en un concurso literario. Datan esos escritos de la década de los años veinte, que fue cuando arrojé la pluma para no ocuparme más de la infección mental que me aquejaba.

HISTORIEMOS UN POCO:

Había enviado un trabajo a un editor de Buenos Aires, y el editor, que era también crítico literario, me respondió: “Su novela va a ser un éxito de librería. Envíenos ochocientos pesos y le imprimiremos mil ejemplares”. Esa noticia del “editor” me entusiasmaba, pero también me sobrecogía la fama que se me venía encima: los flash en pose, el personaje de salón que iba a ser, la interminable firma de autógrafos. Mis compañeros de trabajo nada sabían, pues yo no estaba para decirles siquiera que me daba a veces por escribir. Pero, al fin, iba a ser un escritor de éxito. Era un crítico literario quien me lo afirmaba.

Oculto, pues, bajo un pseudónimo, empezaba a vivir la fruición de ser más importante que mis compañeros de trabajo, que sin embargo, podrían tomarme el pelo. Pero también podría haber algún admirativo, cosa que sería deformante para mi personalidad. Tenía, en fin, que abrirle paso a ese “éxito”, pero los ochocientos pesos no los tenía, pues aunque trabajaba bien, me gastaba el dinero en viajes. Buscar mecenas entre los millonarios que trataba comercialmente, ni pensarlo, porque la protección es sombra de mala planta para mi personalidad. Que en el pasado, entre los clásicos, abundasen los protegidos, no era mucho para mi Yo. Eran tiempos más mercedarios ésos. Ahora somos “el toma y daca” de los Derechos del Hombre. En el hotel donde vivía me traté al fin con un hombre del campo, que alucinado por la ganga de ese “éxito de librería”, pensó en hacerse rico. Él percibiría el setenta por ciento de las ganancias; yo, el treinta restante.

La imprenta del “editor” empezó a imprimir mi “éxito”, y aunque al corregir las pruebas de imprenta dejó de interesarme, ¿por qué, ante los buenos augurios del “editor”, no había de pensar también en multiplicar las ediciones? Mientras aguardaba, pues, la aparición de esa novela, empecé a prepararme para el segundo “éxito”. Pero a estos nuevos escritos (“Argentino, Señor”) les ponía por pseudónimo “Tirabuzón Benítez”, que era el nombre que tendría que inmortalizarme. Mi estilo también era otro; tendía a la ironía y a la crítica y, sobre todo, quería ser machete. Me empezaba a sentir, en fin, por aquello del “éxito de librería”, un escritor vocacional, con todos sus riesgos, puesto que tendría que defender la Justicia. Me hundiría en la selva social a machetazo limpio, igual que los americanos abren picadas en sus selvas. Caerían, a mi paso, partidas, las víboras que se enroscaban en las ramas de los arbustos, y estallarían, al rozarlas, las pequeñas granadas de los “polvorines”. Ladillas, garrapatas, todas las fases metamorfósicas del “polvorín” infectarían mi cuerpo. Pero sólo para que fuese más brioso mi machete.

Yo iba a ser —insisto— un escritor vocacional, con todos sus riesgos. Los demás escritores, aquellos que producían páginas bellas para deleite de espíritus burgueses, sólo eran para mí poetas inocuos. Yo iba a ser distinto. Iba a ganar mucho dinero e iba a merecer incluso los honores consagratorios de la persecución. Pero transcurría el tiempo (años), y aunque había visto con deleite mi “éxito de librería” en los catálogos de la “editorial”, los giros no llegaban. El “editor” parecía haberse olvidado de mí. Encima, le había reembolsado todo el dinero al capitalista de la impresión. Pero cuando me trasladé a Buenos Aires para cobrar los beneficios de ese “éxito”, ¡sólo se habían vendido dos ejemplares!